Sprache(n) der Emigration – einstimmig-mehrstimmig-verstummt?

Inhaltsverzeichnis

- I. Wem gehört die Sprache?

- II. Exkurs: Exil und Sprache in der jüdischen Geschichte – eine Skizze

- III. Verteidigung der Sprache und Sprachwechsel - Klaus Mann zwischen den Welten

- IV. Spracherwerb – soziolinguistische, psychosoziale und individuelle Aspekte

- V. „Die Wurzeln der Wörter waren verwittert“ – Sprachverlust

- VI. Schlussbetrachtung

- VII. Benutzte Literatur

I. Wem gehört die Sprache?

„Dem Verhältnis zur Heimat verwandt war in den Jahren des Exils die Beziehung zur Muttersprache. In einem ganz bestimmten Sinn haben wir auch sie verloren und können kein Rückerstattungsverfahren einleiten“.

Der exilierte Österreicher Jean Améry fasste mit diesen Worten in seinem Essay „Wieviel Heimat braucht der Mensch?“ (Améry 2023, S. 98) den Sprachverlust zusammen. Gleichsam einem Brennglas, bündeln sich bei Améry wesentliche Aspekte der Sprache im Exil. Améry gelangte nach eigenen Angaben im Januar 1939 über verschlungene Pfade und die grüne Grenze nach Antwerpen. In der flämischen Metropole setzten er und seine Frau „in mangelhaftem Schulfranzösisch“ (Améry 2023, S. 98) ein Telegramm ab, wohlbehalten Belgien erreicht zu haben. Zwar ist den Zeilen Amérys nicht zu entnehmen, weshalb er auf Französisch telegraphierte, dennoch finden sich in seinen Worten die typische Hilflosigkeit und Verlorenheit vieler Emigranten, sich in einer rudimentär beherrschten Sprache zu artikulieren. Zumal er in einem Land Zuflucht fand, das durch zwei wesentliche Sprachräume gekennzeichnet ist. Bei Améry findet sich von daher die Notwendigkeit des Spracherwerbs gleichermaßen, wie der Sprachverlust. Beides prägte den Alltag des Exils signifikant, wobei der Sprachverlust sich ebenso subtil und vielschichtig geriert, wie der Spracherwerb. Améry schrieb von einer „Schrumpfung“ (Améry 2023, S. 99) der Sprache. Die Situation des Exils habe vielen Gesprächen ihren Inhalt diktiert und auf Aspekte der Daseinsfürsorge reduziert. Existenzangst und alltägliche Not, bildeten das Korsett des Vokabulars. Hinzu trat im besonderen Fall Amérys, die Besatzung des Zufluchtsortes durch die deutsche Wehrmacht ab dem Mai 1940. Die Okkupationsmacht ermächtigte sich nicht allein des Staates und seiner Bevölkerung, sie oktroyierte der konservierten Muttersprache das Nazi Vokabular. Die Veränderung des Wortschatzes, beeinflusste nun das alltägliche Geschehen. Es war für Améry naturgemäß ein Ding der Unmöglichkeit, die veränderte Sprache als die seine anzunehmen. Bei der widerwilligen Lektüre des Zentralorgans der Besatzer, der „Brüsseler Zeitung“, entglitt ihm die Identifikation mit der deutschen Sprache zunehmend (Améry 2023, S. 100). Er „war ausgeschlossen aus dem Schicksal der deutschen Gemeinschaft und damit auch aus der Sprache“ (Améry 2023, S. 100). Améry empfand eine Exklusion aus dem ihm vertrauten Kultur- und Sprachraum.

Bekanntlich war die Exklusion ein genuiner Bestandteil der nationalsozialistischen Ideologie, die sich bis in die physische Vernichtung steigerte. Mit besonderer Vehemenz wurde Juden der Gebrauch der deutschen Sprache abgesprochen. Hier schied sich national-konservative Auffassung, deren Antisemitismus eine vollständige Assimilation verlangte, von nationalsozialistisch, rassistischer Vorstellung, die Juden die Zugehörig zum deutschsprachigen Kulturkreis grundsätzlich absprach. Dies äußerte sich in unsäglichem Begriffsinventar wie einer vermeintlichen „Zersetzung des deutschen Volkskörpers“, auf dem sich eine paranoide Vernichtungsfantasie konstituierte, die sich zur historischen Gewissheit erwuchs.

De jure seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gleichgestellt, war dennoch gerade das Dasein an Hochschulen für viele Juden währender der Weimarer Republik von Ausgrenzung und Diskriminierung geprägt (vgl. jüngst konzise Grüttner 2024, S. 37ff.). Nicht zuletzt die Studentenschaft war eine Trägerin antisemitischer und vulgärdarwinistischer Ideologie, die sich nach der Machtübertragung am 30. Januar 1933 keinerlei Blöße mehr gab (vgl. u.a. Grüttner 1995, S.19ff.). Auf studentische Initiative fand im Frühjahr 1933 ein „Aufklärungsfeldzug `Wider den deutschen Geist´“ statt (hier nach Wulf 1983, S. 44). Das hierzu veröffentlichte Pamphlet propagierte antisemitische Hetze aus deren Zeilen die Bereitschaft zur physischen Gewalt hypostasiert und Juden zum „gefährlichste[n] Widersacher“ erklärt wurden. „Der Jude kann nur jüdisch denken. Schreibt er deutsch, dann lügt er“, hieß es weiter in dem Text (hier nach Wulf 1983, S. 44).

Bereits vor der Emigration sollten Menschen die die Nazis als jüdisch definierten, ihrer Muttersprache, in der sie sich artikulierten und schrieben, beraubt werden. Die universale Sprache des Kultur- und Sozialraums wurde zu einem exklusiven Gut, deren sich gerade jüdische Kulturschaffende und Wissenschaftler nicht bedienen sollten. Das Fanal der studentischen Kampagne war das öffentliche Verbrennen von Büchern. „An allen Hochschulen wird am 10. Mai 1933 das zersetzende Schrifttum den Flammen überantwortet“, verkündete das Pamphlet vorsorglich, so dass die Bücher zusammengetragen werden konnten (hier nach Wulf 1983, S. 44). Bekanntlich wurden nicht nur Werke jüdischer Autoren verbrannt, sondern jedwede Literatur die als undeutsch galt und sich einer intellektuellen Progression verpflichtete. Ein Blick in den Pressespiegel jener verhängnisvollen Tage lässt wenig Zweifel daran, dass die nationalsozialistische Propagandaaktion auf journalistische und öffentliche Resonanz stieß. Das Handeln der Studenten wurde vielfach von akademischen Vertretern der Hochschulen bejubelt. Es ist naheliegend, dass ein Kader Nazi der ersten Stunde wie Hans Schemm am 10. Mai 1933 die „Umwandlung des vergangenen Maschinen- und Versandzeitalters in ein `Seelen- Gemüts- und Rassenzeitalter´“ begrüßte, aber auch das Börsenblatt des Deutschen Buchhandels wetterte gegen die „Asphaltliteratur“ der Städte (hier nach Wulf 1983, S. 59/64). Auf eine baldige Rückkehr in die Muttersprache als öffentlichen Resonanzraum der künstlerischen und wissenschaftlichen Artikulation, durften die symbolisch zum Scheiterhaufen getragenen nicht hoffen.

II. Exkurs: Exil und Sprache in der jüdischen Geschichte – eine Skizze

„Nur die Pergamente verbrennen, die Buchstaben aber fliegen davon“. Diese Worte soll der jüdische Märtyrer Chanina ben Teredion auf dem Scheiterhaufen gesprochen haben (hier nach Schubert 2002, S. 132). Historischer Hintergrund war der Bar Kokhba-Krieg, ein jüdischer Aufstand gegen das römische Imperium im zweiten Jahrhundert nach Christus (vgl. Schäfer 1981). Neben der kämpferischen Verteidigung der Integrität, kennt die jüdische Tradition seit vorchristlicher Zeit die Heimat und Ortlosigkeit, wie sie in den fünf Büchern Mose bzw. Moscheh niedergeschrieben sind. Das Alte Testament und die Torah erzählen vom beschwerlichen Weg des auserwählten Volkes in das verheißene Land. Nach dem Auszug aus der ägyptischen Sklaverei (Exodus/Schemot), müssen die Israeliten, wie im vierten Buch Mose geschildert, auf Gottes Geheiß in der Wüste darben, bevor sie das ersehnte Land betreten dürfen. In der christlichen Tradition ist das vierte Buch Mose nach einer Volkszählung als „Numeri“ betitelt. Die Torah hingegen überschreibt dieses Buch Moscheh mit Bamidbar, was auf Hebräisch „in der Wüste“ bedeutet. Das Ausharren und Erdulden, dass sich ein- und anpassen finden hier ihren semantischen Niederschlag. Das gelobte Land vor Augen, galt es auch diese Prüfung noch zu bestehen, bevor es betreten werden konnte. Dieser Seins-Zustand blieb über die Jahrhunderte bis in die Moderne erhalten und prägte die jüdische Identität tief. Gleichzeitig war durch Pogrome die physische Existenz bedroht (vgl. zu Pogromen u.a. Schäfer 2024, S. 345ff.).

Neben den im 15. Jahrhundert aus Spanien vertriebenen sephardischen Juden (hier nach Strauss/Hoffmann 1985, S. 11ff.), existierte in Mittel- und Osteuropa das aschkenasische Judentum (vgl. Schäfer 2024, S. 108ff. u. S. 401ff./Strauss 1985, S. 11ff.). Es etablierte seine eigene Daseinsform innerhalb der christlichen Mehrheitsgesellschaft und behauptete seine eigene Kultur und Sprache. Alterität war Wesen der Lebensweltlichkeit. Jiddisch, Hebräisch und die jeweilige Landessprache, fungierten in den unterschiedlichen Alltagssituationen als Kommunikationsmedium. Wobei die Amtssprache häufig nur mündlich beherrscht wurde.

Samuel Hirszenberg: The Black Banner, 1905, Oil on canvas, 76.2 × 205.7 cm, Gift of the Estate of Rose Mintz. Bild/Text: Jewish Museum New York.

https://thejewishmuseum.org/collection/19689-the-black-banner

Das Gemälde von Samuel Hirszenberg entstand als Reaktion auf die Pogrome der Jahre 1905 und 1906 im Russischen Zarenreich nach der Revolution. Richard I. Cohen verweist darauf, dass einzig auf den Jungen in der Mitte des Gemäldes Licht fällt. Und stellt die Frage, ob dieser unberührte und in sich ruhende Junge, Hirszenbergers Antwort auf die Zukunft sei? (Cohen 1998, S. 234 u. 235). „It lay not in the lives oft the aged and frightened but in the untroubled look on this boy’s face“ (Cohen 1998, S. 235).

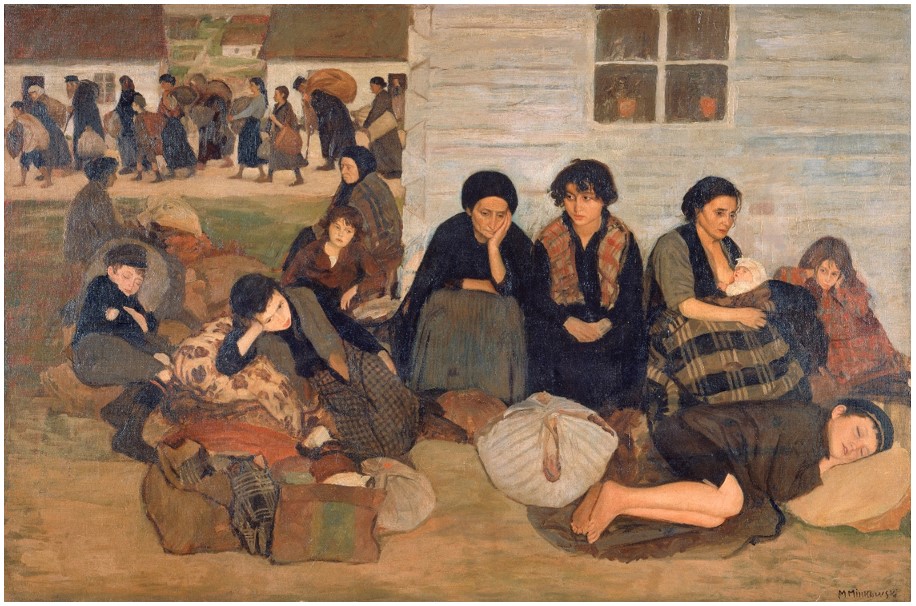

Maurycy Minkowski: After the Pogrom, ca. 1910, Oil on canvas, 103.9 × 152.4 cm, Gift of Lester S. Klein. Bild/Text: Jewish Museum New York.

https://thejewishmuseum.org/collection/2401-after-the-pogrom

Maurycy Minkowski gestaltete bereits 1905 ein weiteres Gemälde mit dem Titel „After the Pogrom“. Dieses stellt drei Generationen einer Familie dar, die apathisch und verloren blickend zusammensitzen (hier nach Cohen 1998, S. 245ff.). Der Vater mit bandagiertem Kopf und der Blick der Mutter mit weit geöffnetem Oberteil in der Bildmitte, lassen das erfahrene Grauen erahnen. Im obigen Gemälde ist die Statik bereits teilweise aufgehoben. Während die Gruppe im Vordergrund noch bei ihren Habseligkeiten weilt, sind die Personen auf der Straße zu Fuß unterwegs. Ebenfalls um 1910 malte Minkowski das Ölbild „Jews Leaving the Town“ (hier nach Cohen 1998, S. 249). Hier ist ein Treck jüdischer Menschen vor den Toren einer Stadt dargestellt, wie er passiv und inaktiv beobachtet von der übrigen Bevölkerung, sich auf einem Weg stadtauswärts bewegt. Jene Pogrome zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren ein wesentlicher Motor für die zionistische Idee und lösten eine Emigrationswelle aus.

Dieses Erbe hinterließ signifikante Spuren auch bei jenem Teil der jüdischen Bevölkerung, der sich ab dem 19. Jahrhundert aus der orthodoxen Tradition löste (hier nach Trippelskirch 1998, S. 129ff.). Ob sich hieraus ein neues jüdisches Verständnis des permanenten Exils als transnationales Volk frei von Nationalismen, nicht zuletzt nach der Shoah, erwuchs, ist eine kontroverse Debatte, wie u.a. Vivian Liska anhand von exemplarischen Positionen aufzeigt (Liska 2013, S. 239ff.). Jedenfalls ist bereits vor 1933 eine Konvergenz von Lebensweltlichkeit und Exil als Daseinsform bei jüdischen Autoren belegbar (vgl. Kuhlmann 1999) und auch nach 1933 hielten die Kontroversen um die Galut (hebr. Exil) an (vgl. auch Bauer 2000).

Hingegen sah die zionistische Strömung die Zukunft nicht in einer fortgesetzten und letztlich doch vergebenen Integration respektive Assimilation . In der Folge sollte Hebräisch in Palästina bzw. dem jungen Staat Israel eine wichtige Identität stiftente und konstituierende Funktion zukommen. Wobei die Hegemonie des Hebräischen eine konfliktreiche Entwicklung war.

Viele im deutschen Reich lebende Juden verstanden seit ihrer rechtlichen Gleichstellung die deutsche Sprache als ein integratives Element in die christliche Mehrheitsgesellschaft. Bereits die deutschsprachige Aufklärung und die antinapoleonischen Befreiungskriege waren eine Triebfeder der sprachlichen Integration. Die Aufklärung war dies als Medium universaler Bürger- und Menschenrechte, die sogenannten Befreiungskriege, da in deren Folge das Ethnikum deutsche Sprache als Surrogat eines Nationalstaates zunehmend an Bedeutung gewann (hier nach Braese, 2013 S. 8/grundlegend ebd. 2010, bes. S. 9ff.). Der Integrationszwang, respektive das exkludierende Potential, waren folglich ein früher Bestandteil der deutschen Nationalstaatsbildung und die Assimilation, sowie das Konvertieren zum Christentum, eine Konsequenz.

III. Verteidigung der Sprache und Sprachwechsel - Klaus Mann zwischen den Welten

Die Ausgrenzung aus der deutschen Sprache war von daher für viele Juden und jüdisch stämmige Menschen, das offensichtliche Final einer vergeblichen Integration. Wobei sich viele von ihnen, wie vielfach hervorgehoben, primär als Deutsche und erst, wenn überhaupt, sekundär als Juden verstanden. Die Hoheit über die Sprache sollte dann auch nicht wehrlos den Faschisten überlassen werden (vgl. exempl. Braese 2010, S. 275ff. bei Victor Klemperer). Diese Haltung war vielen als „undeutsch“ Deklarierten gemein. Wenn schon die Heimat verlassen werden musst, so sollte zumindest nicht auch die Kultur und Sprache den Nazis überlassen werden. Hieraus etablierten sich Gegenkonzepte wie die von Fritz Landshoff und Klaus Mann initiierte Zeitschrift Die Sammlung, um einer anderen Seite Deutschlands die Artikulation zu ermöglichen (hier nach Braese 2013, S. 9 u. 10). Ausgerechnet Klaus Mann vollzog dann im weiteren Verlauf seines Exils eine „linguistische Metamorphose“ wie Susanne Utsch titelt. In ihrer umfangreichen Studie zeichnet Susanne Utsch nach, wie Klaus Mann sich dem Englischen zuwandte und belegt ausführlich die soziolinguistischen und literaturwissenschaftlichen Aspekte dieser Metamorphose.

Aber auch im amerikanischen Exil bewarb Klaus Mann die deutsche Sprache, nicht zuletzt, um sie nicht dem nationalsozialistischen Duktus zu überlassen (vgl. exempl Utsch 2007, S. 28ff.). Die zentrale Intention Susanne Utschs, ist die Verschränkung von soziolinguistischer und literaturwissenschaftlicher Methodik, um das Handeln Klaus Manns hinreichend zu erfassen. Hieran ist die Komplexität eines Sprachwechsels gut zu erkennen. An dieser Stelle soll dennoch nur die soziolinguistische Ebene in wenigen Worte wiedergegeben werden, da diese exemplarisch die Kontingenz eines Sprachwechsels aufzeigt (vgl. auch zur literaturwiss. Perspektive Lamping 1996, insb. S. 33ff. u. ders. 2001).

Susanne Utsch subsumiert dies in ihrer Synthese als „auslösende, beschleunigende, unterstützende und auflösende Faktoren“ (Utsch 2007, S. 365). Auslösend war die prekäre Situation im europäischen Exil, so wie die Intention in den USA eine antifaschistische Koalition zu schmieden. Der mangelnde Widerstand der Exilierten gegen das Naziregime im Übergang der Jahre 1939/40, beschleunigte das Bedürfnis in englischer Sprache sprechen und schreiben zu können. Wohlgemerkt zu einem Zeitpunkt, als dies Klaus Mann noch schwer viel. Die Konsequenz hieraus war ein forcierter Spracherwerb, zumal er dadurch seinen geringen sozialen Status als Emigrant verbessern konnte. Auf diese unterstützenden Elemente, die zum Sprachwechsel führten, folgte schließlich die Auflösung der englischen Einsprachigkeit und Klaus Mann verwendete wieder die deutsche, wie die englische Sprache. Dies hatte, so Susanne Utsch, seinen Ursprung in „veränderten Vermarktungsmöglichkeiten“, im Wesentlichen aber in der von Klaus Mann als negativ empfunden Kontaktsituation mit der amerikanischen Gesellschaft (vgl. Utsch 2007, S. 365 u. 366, Zitat S. 366). Das Beispiel Klaus Mann zeigt eindrücklich die Wechselwirkung von subjektiver Empfindung und exogener Faktor beim Sprachwechsel auf. Der Umgang mit dem erzwungenen Sprachkontakt, variierte bei den Exilierten folglich eklatant.

IV. Spracherwerb – soziolinguistische, psychosoziale und individuelle Aspekte

Paul Zilsel schilderte 1982 in der Zeitschrift Shmate, wie unmöglich es seinen 1938 aus Österreich emigrierten Eltern fiel, sich in New York einzufinden und die englische Sprache zu erwerben. Gerade sein Vater, der Philosoph Edgar Zilsel, mühte sich verzweifelt ab in der ihm fremden Sprache zu publizieren, wohingegen er als junger Emigrant rasch in die neue Sprache und die amerikanische Gesellschaft hineinwuchs. Neben der familiären Tragödie die Edgar Zilsel zu erdulden hatte, durchsuchte er rastlos und getrieben die New Yorker Stadtbibliothek und die Bibliothek der Columbia University, um seine wissenschaftliche Arbeit fortzuführen. In Anlehnung an die aus dem Deutschen vertraute Satzstruktur, verfasste er lange Sätze in seinem „ungeschickten“ Englisch und schrieb gegen das herannahende Ende an (Zilsel 1982, S. 12). Brief um Brief, voll von Polemik, brillantem Witz und Bildung, warb er bei den Herausgebern der wissenschaftlichen Zeitschriften für seine wissenschaftsgeschichtliche Analyse (Zilsel 1982, S. 12 u.13.). Edgar Zilsel steht exemplarisch für die Schwierigkeit, die gerade in den Geisteswissenschaften existiert, in einer fremden und neu zu erlernenden Sprache zu reüssieren. Bei der Familie Zilsel zeigte sich auch, wie leicht oder wie schwer eine Person sich in eine neue, respektive andere Sprache einfindet und wie stark das von psychischen und soziokulturellen Aspekten abhängt.

Die bis heute vielfach rezipierte Definition eines solchen Sprachkontakts, wurde 1953 von Uriel Weinreich im Zuge seiner Dissertation veröffentlicht. Bei Weinreich ist ein Sprachkontakt gegeben, wenn zwei oder mehr Sprachen von einer Person (alternativ) verwendet werden. Die Zweisprachigkeit betitelte Weinreich als Bilingualismus, und die spezifische Besonderheit die hieraus in den angewandten Sprachen resultiert, als Interferenz (Weinreich 1968, S. 1). Auf die Interferenz ist das linguistische Augenmerk gerichtet und Weinreich hob die Bedeutung psychologischer und soziokultureller Aspekte des Sprachkontakts hervor (Weinreich 1968, S. 3ff.). Dabei betonte er die methodologische Differenz zwischen einer anthropologischen Kulturkontaktforschung und einer linguistischen Sprachkontaktforschung, das Potential einer epistemologischen Verschränkung aber bereits erkennen ließ (Weinreich 1968, S. 5ff.). Seine publizierte Dissertation „Languages in Contact“ wurde „grundlegend für die moderne Sprachsoziologie“ (Maas 2018).

Auch Uriel Weinreich emigrierte während des Nationalsozialismus in die USA und seine Vita repräsentiert bei aller Kontingenz und trotz des Vernichtungswillens der konkurrierenden Ideologien des 20. Jahrhunderts, das Weiterleben der jiddischen Kultur und Sprache.

Er wurde im Jahr 1926 im damals polnischen Wilna geboren, emigrierte 1939 in die USA, studierte u.a. an der Columbia University und legte eine rasche akademische Karriere ab, die ihm einen Lehrstuhl einbrachte (vgl. Bleaman 2017/Maas 2018).

Gemeinsam mit seinem Vater Max Weinreich, ein ebenso bedeutender Sprachwissenschaftler, und seiner Mutter Regina, hielt sich Uriel auf dem Weg nach Brüssel in Kopenhagen auf, als der deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt verlautbar wurde. Mit einer gewissen Weitsicht kehrte Regina Weinreich nach Wilna zurück, wo das jüngste Kind Gabriel verblieben war. Das ursprüngliche Ziel des Trios war der 5th International Congress of Linguists vom 28. August bis zweiten September 1939 in Brüssel, an dem Max Weinreich einen Vortrag halten sollte. Max und Uriel waren noch in Dänemark, als die Wehrmacht Polen überfiel und der Zweite Weltkrieg seinen Anfang nahm (vgl. Bleaman 2017).

Max Weinreich promovierte 1923 in Marburg bei Ferdinand Wrede, kehrte anschließend nach Wilna zurück und war 1925 ein Gründungsmitglied des jiddischen Instituts YIVO, deren Ideengeber der jiddische Linguist Nokhem Shtif war. Bereits im Gründungsjahr wurde eine Außenstelle des Instituts in New York gegründet (vgl. Glasser o.J./Maas 2018). Wilna, das aufgrund des Nichtangriffspakts in den Machtbereich der stalinistischen Diktatur fiel, war ein Zentrum des aschkenasischen Judentums. In Folge der geopolitischen Entwicklung sah Max Weinreich weder für die Familie noch für das Institut eine Zukunft in Wilna. Es gelang ihm zunächst für sich und Uriel eine Aufenthaltserlaubnis in Dänemark zu erhalten, um schließlich durch das YIVO-Büro in New York zunächst temporäre Visa für die USA zu erhalten. Ein Jahr später folgten ihnen Regina und Gabriel in die Vereinigten Staaten (vgl. Bleaman 2017). Es gelang ebenso einen Teil des YIVO-Archivs nach New York zu retten (vgl. Bleaman 2017/Maas 2018), wo Max Weinreich die Professur für Yiddish am City College innehatte und das YIVO Institute for Jewish Research zu einem bis heute führenden Zentrum der jüdischen Sprach- und Kulturforschung ausbaute (vgl. Bleaman 2017/Glasser o.J./Maas 2018). Gleichzeitig ist das YIVO ein Ort der Vermittlung der jiddischen Sprache und Kultur (yivo.org). Die empirische Erforschung des Jiddisch als eigenständige Sprache war ein wesentlicher akademischer Lebensinhalt von Max und Uriel Weinreich (vgl. Maas 2018), dem Max Weinreich nach der Emigration eine noch größere Bedeutung zumaß und seinem Sohn weitergab. Die jiddische Sprache und Kultur als humane Entitäten konnten bewahrt und schließlich wieder vermittelt werden. Entgegen dem antisemitischen Vernichtungswillen im Charakter einer kollektiven Damnatio Memoriae, überlebte auch die Sprache mit den Emigrierten.

Der Sprachkontakt ist wie skizziert ein komplexer Vorgang, bei dem psycholinguistische Aspekte einzelner Personen, wie auch soziolinguistische Aspekte ganzer Gruppen berücksichtigt werden müssen (hier nach Riehl 2014, S. 12). Oftmals wird eine Sprache nicht ausnahmslos durch eine andere ersetzt. Das neue gesellschaftliche Umfeld verlangt nach Sprachkenntnissen in alttäglichen Situationen wie bei einem Einkauf und normativen Situationen wie in Behörden oder Bildungseinrichtungen. Im Privaten, sei es in familiären oder religiösen Situationen, existiert die Muttersprache häufig weiter. Charls A. Ferguson stellte dieses Phänomen 1958 bei der American Anthropological Association als „Diglossia“ vor. Diglossie, dessen Etymon das griechische glõssa, also Sprache oder Zunge und dís, zweimal ist, subsumiert den ungleichen Gebrauch zweier Sprachen.

Ferguson verwendete den Begriff nicht paradigmatisch, vielmehr erschien er ihm als pragmatisch und er verwies darauf, dass der Terminus Bilingualismus ähnliches beschreibe (Fergusson 1959, S. 325 u. 326). Entscheidend ist bei Ferguson die differente Anwendung zweier Sprachen respektive Sprachvarietäten, die mit einer unterschiedlichen Wertigkeit einhergehen kann. Hierzu führte der die „H (`high´) variety“ und „L (`low´) variet[y]“ ein (Ferguson 1959, S. 327). Bei Ferguson war, vereinfacht wiedergegeben, Die H variety (im weiteren H) die Amts- respektive Hochsprache und die L variety (im weiteren L) ein Dialekt der als Alltagssprache gebraucht wird. Dieser Zustand ist nicht temporär angelegt, sondern kann historisch tief verwurzelt sein, wie beispielweise das Verhältnis von Hochdeutsch zu Schweizerdeutsch (Ferguson 1959, S. 326 u. 327). Der von Ferguson analysierte Sprachgebrauch konvergiert von daher nicht exakt mit dem von Emigranten, seine grundlegenden Erkenntnisse sind aber von allgemeiner Natur. Die unterschiedliche Funktion von H und L sind ein wesentliches Merkmal von Diglossie und die Varianten werden in abgetrennten Sphären angewandt. Dem sozialen Prestige ist es nicht zuträglich, H oder L situativ falsch zu gebrauchen (Ferguson 1959, S. 328 u. 329). Es existiert folglich eine gesellschaftliche Distinktion, wenn nicht zwischen beiden Varianten mühelos gewechselt werden kann. Hier spiegelt sich die oftmals erdrückende Situation der Emigranten, die nicht ohne weiteres in die Hochsprache wechseln können. Wie oben angeführt, war auch für Klaus Mann eine entscheidende Triebfeder intensiv Englisch zu lernen, eine höhere gesellschaftliche Akzeptanz zu erlangen.

Prägnant an Fergusons Untersuchung ist der Befund, dass H für gewöhnlich als höhergestellt gilt und in bestimmten Situationen, wie politischen Reden, Vorträgen oder Gedichtrezeptionen, präferiert wird, obwohl die Verständlichkeit reduziert ist (Ferguson 1959, S. 329 u. bes. 330).

Es existiert folglich, um Ferguson zu ergänzen, ein Bestreben H möglichst gut zu beherrschen. Im Gegenzug dürfte eine ungenügende Kenntnis von H zu einem Abschottungsmechanismus führen, der sich auch in sozialräumlichen Strukturen wiederfinden kann. Wobei eine Konzentration auf L auch ein selbstbewusstes Handeln sein kann.

Ferguson verwies auf eine wesentliche Relevanz des Spracherwerbs innerhalb einer homogenen L Gruppe. Die Erwachsenen sprechen mit den Kindern in L und diese untereinander ebenfalls. Hierdurch wird L als Muttersprache erworben, wohingegen H in einem institutionalisierten Umfeld erlernt wird. Bisweilen kann das Niveau, das in L erlangt wurde, nie in H erreicht werden (vgl. Ferguson 1959, S. 331 u. zur Grammatik zusätzlich S. 333). Es ist also notwendig, hierauf verwies auch Ferguson (vgl. S. 331), Kindern außerhalb der sozialen Gruppe in der sie aufwachsen, ein institutionalisiertes Erlenen von H zu ermöglichen. Geschieht dies, wie in dem anrührenden Artikel von Paul Zilsel dargestellt, kann ein komfortabler Platz in der neuen Gesellschaft gefunden werden. Der bleibende Generationenkonflikt, angereichert mit Schuldgefühlen den Eltern gegenüber, beschrieb Paul Zilsel in den folgenden Worten:

„And I? I was a bright young student, in my late teens […] with the optimism, resilience and callousness of my youth […]. The consciousness of my parents‘ tragic life in far away New York oppressed my mind and spirit only on occasion“ (Zilsel 1982, S. 13).

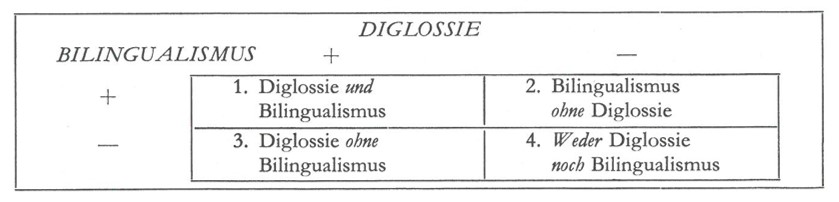

Joshua A. Fishman legte eine heuristische Differenzierung der Termini Bilingualismus und Diglossie vor, wobei die Pragmatik selten eine Dichotomie der beiden Phänomene nachweisen kann, sondern vielmehr eine Parallelität aufdeckt. Fishman stellte dies schematisch in einer Tabelle da.

Abb.: Joshua A. Fishman: „Die Beziehung von Biligualismus und Diglossie“ (S. 93).

Fishman gelangte zu dem Befund, dass Diglossie und Bilingualismus ein sehr häufiger Bestandteil von Sprachgemeinschaften sind, auch wenn auf den ersten Blick eine einsprachige Gesellschaft vorzuherrschen scheint. Sie existieren „immer da […] wo es Sprachgemeinschaften gibt, deren Sprecher eine beträchtliche Skala von Rollen einnehmen können“ (Fishman 1975, S. 100). Den Befund Fishmans auf die einfachste Rollenverteilung heruntergebrochen, wären diese Heim und Öffentlichkeit. In einer solchen Situation finden sich viele Emigranten wieder und müssen einen situationellen Umgang finden, was nicht selten äußerst mühevoll ist oder schlicht misslingt. So ist nach Fishman dann auch

„Bilingualismus im wesentlichen ein Charakteristikum individueller linguistischer Gewandtheit, […] während die Diglossie ein Charakteristikum der gesellschaftlich bestimmten Verteilung bestimmter Funktionen auf verschieden Sprachen oder Varietäten ist“ (Fishman 1975, S. 106).

Es ließe sich schlussfolgern, dass Paul Zilsel bilingual agierte, wohingegen seine Eltern in die Diglossie hineingezwungen waren. Es sei nochmals hervorgehoben, dass dies ein spezifischer, methodischer Gebrauch des Terminus Diglossie ist und diese als Kulturerscheinung keinesfalls sui generis negativ behaftet ist.

Claudi Maria Riehl unterscheidet den Erwerb einer zweiten Sprache in „ungesteuerten Zweitspracherwerb (acquisition) [und] gesteuerten Zweitspracherwerb bzw. Zweitspracherwerb durch Unterricht (learning)“ (Riehle 2014, S. 76). Allerdings sollte das nicht axiomatisch geschehen, denn eine Dichotomie, hierauf verwies Els Oksaar, wäre terminologisch irreführend und ist nicht empirisch belegt (Oksaar 2003, S. 15). Ebenfalls wird die gängige und eindimensional vorgetragene Vermutung, dass jüngere Menschen eine Sprache besser lernen als ältere, des komplexen Vorgangs eines Spracherwerbs nicht gerecht (Riehle 2014, S. 80/konzise zum aktuellen Forschungsstand: Behney/Gass 2021). Zumal die Studien hierzu unterschiedlich ausfallen (Oksaar 2003, S. 49/56/60) und häufig „Unvergleichbares verglichen wird“ (Oksaar 2003, S 60). Zu vielschichtig sind die individuellen und sozialen Parameter (Oksaar 2003, S.55), so dass die Frage nach dem „optimale[n] Alter für den Zweitspracherwerb […] generell weder mit einem Ja noch einem Nein“ (Oksaar 2003, S. 56) zu beantworte ist. Els Oksaar formulierte konzise:

„Die forschungsrelevante Frage ist daher: wer erwirbt welche Sprache wie, wo, wann, bei welcher Erstsprache, unter welchen gesellschafts- und bildungspolitischen Bedingungen und mit welchem Resultat“ (Oksaar 2003, S. 61, Anm. Kursivsetzung durch ebd.).

Wird eine unabdingbare Verschränkung von Sprache und Kultur zugrunde gelegt, d.h. ein Spracherwerb auch ein Kulturerwerb bedeuten muss (Oksaar 2003, S. 37ff), wird die Komplexität endgültig ersichtlich. Da die bereits angeführte Abwendung von der englischen Sprache bei Klaus Mann nicht zuletzt der Abwendung der amerikanischen Kultur geschuldet war, ist dies ein signifikantes Beispiel mit umgekehrten Vorzeichen (Utsch 2007, S. 365 u. 366). Ist das Einfinden in den neuen Kulturraum determiniert, vielleicht sogar konstituierend aus einer gewissen Freiheit, findet eine Fossilisierung statt. Das bedeutet, dass die Sprecher „auf einer bestimmten Stufe des Spracherwerbs stehen“ bleiben (Riehl 2014, S. 88) und beispielsweise grammatikalische Strukturen beibehalten. Wie und ob dies ausgeprägt ist, steht häufig in Korrelation zur Akkulturation (Riehl 2014, S. 88 u. 89). Wie erwähnt schilderte Paul Zilsel exakt dies hinsichtlich des Satzbaus seines Vaters (Zilsel 1982, S. 12). In der von Els Oksaar weiterentwickelten Kulturemtheorie, werden verschiedene Ebenen des Spracherwerbs berücksichtigt, da „Information nicht nur verbal, sondern auch durch andere kommunikative Kanäle und Einheiten vermittelt wird“ (Oksaar 2003, S. 38 Anm. Kursivsetzung durch ebd.). Die metasprachlichen Elemente der Kommunikation, wie z.B. Gestik, Mimik und Situation aber auch die Intonation beim Sprechen, bilden die Kultureme die einen verbalen Informationsaustausch komplementieren und als „abstrakte Einheiten des sozialen Kontakts“ (Oksaar 2003, S. 39) zu verstehen sind. Folglich sind die reduzierte Eloquenz und sprachliche Aufnahmefähigkeit vieler Emigranten nur ein Teil der misslichen kommunikativen Situation. Auch ihnen gegenübertretende Verhaltensmuster können sie hierdurch nur schwerlich durchschauen und interpretieren. Jean Améry beschrieb, wie schwer es ihm fiel, sein Gegenüber im belgischen Exil einschätzen zu können. Das sprachliche Defizit und die kulturelle Ausgesetztheit amalgierten sich zu einer latenten Unsicherheit, die es schwer machte, kommunikative Situationen richtig zu erfassen (Améry 2023, S. 91).

„Gesichter, Gesten, Kleider, Häuser, Worte (auch wenn ich sie halbwegs verstand) waren Sinneswirklichkeiten, aber keine deutbaren Zeichen. In dieser Welt war für mich keine Ordnung. War das Lächeln des Polzeibeamten, der unsere Papiere kontrollierte, gutmütig, indifferent oder höhnisch? War seine tiefe Stimme grollend oder voll Wohlwollens? Ich wußte es nicht. […] Ich wankte durch eine Welt, deren Zeichen mir so uneinsichtig blieben wie die etruskische Schrift“ (Améry 2023, S. 91).

Die Interdependenz von Sprache und Umwelt tritt bei Jean Améry deutlich hervor. Was Améry schilderte ist die kulturelle Unsicherheit, die sich auch in einem mangelhaften Vertrauen des Sprachgefühls manifestiert. Das subjektive Sprachgefühl ist aber ein wichtiger Wegweiser der gesellschaftlichen Interaktion (vgl. grundleg. Neuland 1993).

Ludwig Wittgenstein erfasste dies analog wie folgt:

„Wer in ein fremdes Land kommt, wird manchmal die Sprache der Einheimischen durch hinweisende Erklärung lernen, die sie ihm geben; und er wird die Deutung dieser Erklärungen oft raten müssen und manchmal richtig, manchmal falsch raten“ (Wittgenstein 1997, § 32 S. 255 u. 256).

V. „Die Wurzeln der Wörter waren verwittert“ – Sprachverlust

Diese Worte sind Teil der von Peter Weiss gehaltenen Preisrede anlässlich des ihm 1965 verliehenen Lessing-Preis. Weiss fuhr aus der Er-Erzähler Perspektive fort: „die Wörter standen losgelöst von ihrem Ursprung, oft nur als leere Gehäuse, denen er erst einen Inhalt gegeben mußte“ (Weiss 1968, S. 186). Der Emigrant Peter Weiss kleidete in diese Worte, das Wiedereinfinden in die Sprache, aus der er einst vertrieben wurde. „Die Sprache lag ebenso entfernt von ihm, wie das Land, aus dem sie stammte“, ließ Weiss seinen Er-Erzähler den vorausgegangenen Sprachverlust empfinden. Jener „er“ ist der „Schreibende“ bei Peter Weiss, der ganz ähnlich wie Jean Améry, mit einer Sprache konfrontiert war, die „jetzt eine Gewalt an [nimmt], die er sich selbst bei seinen gewagtesten abseitigen Beschwörungen nicht hätte vorstellen können“ (Weiss 1968, S. 175). Die Zeit „des Wohnens in einer Sprache“ (Weiss 1968, S. 174) beendeten auch beim ihm die Nazis. Wie Améry formulierte Weiss den subjektiven Sprachverlust retrospektiv und verband diesen eng mit dem Verlust der Heimat.

Neben diesem personalisierten Empfinden auf emotionaler Ebene, existiert ein qualitativer Sprachverlust der in der Linguistik eruiert wird. Die Spracherosion oder „language attrition“, wie dieses Phänomen in der (englischen) Fachsprache benannt ist, ist ein Untersuchungsgegenstand dem ähnlich kontrovers begegnet wird wie dem Spracherwerb, nicht zuletzt da der Sprachverlust ein vielschichtiger Bestandteil der Emigration ist (vgl. als Übersichten: Schmid/Köpke 2019 u. Schmid/Lahmann/Steinkraus 2014). Ein weiteres kontrovers diskutiertes Sprachphänomen bei Emigranten ist das Code-Switching (vgl. konzise Riehl 2014, S. 21ff.). Hierbei wechseln die Sprecher innerhalb einer verbalen Aussage zwischen zwei Sprachen. „Einzelne Wörter und auch Worteinheiten bis zu ganzen Sätzen“ (Riehl 2014, S. 24) können hiervon betroffen sein und ist nicht zu verwechseln mit „lexikalischen Anlehnung“ (Riehl 2014, S. 24) einzelner Worte. Code-Switching kann ein vorwiegend gesteuerter Sprachprozess sein („funktionales Code-Switching“ vgl. Riehl 2014, S. 25 u. 26), oder aus einer ad hoc eintretenden psychischen Beeinflussung auf die Sprache, der nicht selten eine ebenso rasche sprachliche Korrektur folgt, resultieren („nicht-funktionales Code-Switching“ hier nach Riehl 2014, S. 29). Dies kann als eine Art emotionales Abgleiten, nicht selten ausgelöst durch einen Impuls wie eine Erinnerung, in die andere Sprache verstanden werden.

Eva Duran Eppler stellt dies exemplarisch anhand einer jüdischen Familie aus Wien dar, die 1939 nach London emigrierte. Angelehnt an die Methodik der Oral History interviewte Duran Eppler drei Generationen der Familie, um linguistische und kulturgeschichtliche Aspekte aufzuzeigen (Duran Eppler 2014, S. 168ff.). Die zweite Generation integrierte sich vollständig in die englische Gesellschaft und ein wesentlicher Teil der Akkulturation war das Sprechen der englischen Sprache, das auch als unabdingbar für die dritte Generation erachtet wurde. Die emigrierte erste Generation hingegen, die Großmutter „DOR“, legte Wert auf die Bewahrung der deutschen Sprache und wienerischen Kultur und möchte dies auch ihrem Enkel vermitteln. Befragt zu dieser Situation, verwendete DOR das Code-Switching, um Ereignisse zu verdeutlichen (Textbeispiele Duran Eppler 2014, S. 177, 178, 179, 180, 181, 183). Grundsätzlich habe DOR, so Duran Eppler, soviel Englisch erlernt, wie es ihr der Alltag im Exil abverlangte.

Jedenfalls band DOR in ihre deutschsprachigen Aussagen englische Diskursmarker wie „you know“ ein, Lexem wie „continental“ (Duren Eppler 2014, S. 180) oder ganze englische Wortfolgen, als indirekte Rede (Duran Eppler 2014, S. 177). Laut Duran Eppler spiegelt sich im Gebrauch der unterschiedlichen Sprachen auch eine Abgrenzung zur englischen Gesellschaft, was sich, auf John Gumperz rekurrierend, als „in-group“ und „out-group“ Empfindung verstehen lässt (Duran Eppler 2014, S. 180). Das heißt der Sprachwechsel beinhaltet einen „wir- und sie-Code“ (Duran Eppler 2014, S. 185) als Mechanismus der (bewussten) Distinktion.

DOR präferierte also eindeutig die deutsche Sprache und verwendete diese wiederum innerhalb englischer Satzkonstruktionen, wenn sie z.B. kulturelle Gewohnheiten der alten Heimat vermittelte (Duran Eppler 2014, u.a. S. 183). Die Tochter hingegen insistierte auf die Verwendung des Englischen, als notwendige Bedingung der kulturellen Integration gerade auch ihres Kindes. Wodurch DOR sich entgegen ihrer Intention gezwungen sah, innerhalb der Familie Englisch zu sprechen (Duran Eppler 2014, S. 177ff.). Der sprachkulturelle Generationenkonflikt tritt hier mikrogeschichtlich dokumentiert zu Tage und DOR versuchte einem Sprachverlust entgegenzutreten.

Denn Sprachmodellen nach, vollzieht die dritte Generation den endgültigen Sprachwechsel (hier nach Riehl 2014, S. 188). Erfolgt eine gewollte sprachliche Akkulturation in die neue Mehrheitsgesellschaft, beeinflusst die neue Sprache (L2) zunehmend die Muttersprache (L1). Die Phase der Diglossie weicht allmählich zurück, der amorphe Gebrauchscharakter von L2 wandelt sich zum strukturierten Gebrauch und L2 wird die alleinige Sprache (vgl. hierzu auch grundl. Riehl 2014, S. 185ff. u. Schmid 2011 S. 11ff.). Wie und ob ein kompletter Sprachwechsel vollzogen wird, hängt folglich einmal mehr von individuellen und sozialen Faktoren ab (vgl. u.a. Schmid 2011, S. 79 u. 80). Monika Schmid exemplifiziert anhand zweier Probanden, die zunächst sehr identische persönliche und soziale Viten aufzeigen, den unterschiedlichen L1 Sprachverlust (vgl. Schmid 2011, u.a. S. 80/81/97). Die Identifikation mit der neuen Heimat USA und der englischen Sprache, respektive die unterschiedliche Bewertung der ursprünglichen Muttersprache Deutsch, spielen hierbei eine Rolle (Schmid 2011, S. 97). Existiert eine emotionale Verbundenheit in die alte Heimat und wird keine rigorose innere Zäsur vollzogen, ist der Sprachverlust von L1 häufig geringer, lässt sich aus Schmids Beispiel schlussfolgern (vgl. Schmid 2011, S. 97).

Und so sei abschließend der Blickt gelenkt auf einen in diesem Kontext wichtigen Sprachraum.

Der sich in Erez Israel konstituierende Staat, forcierte auf den ersten Blick den Sprachverlust der Einwanderer. Die offizielle Landessprache Israels wurde bekanntlich wie erwähnt Hebräisch. Die sakrale Sprache der Synagoge und der männlichen Geistlichen in den jüdischen Gemeinden Europas (vgl. expl. Tippelskirch 1999, S. 129). Nicht das Jiddisch, um das sich Max und Uriel Weinreich bemühten oder das vielfach gesprochene Deutsch, sollte im zionistischen Ansinnen die Sprachen der neuen Nation sein (vgl. expl. Du-nour 2000, S. 212ff.). Zumal Deutsch aus naheliegenden Gründen spätestens durch die Shoah als inakzeptabel galt. Und freilich lebten dennoch in Palästina bzw. in Israel viele Menschen aus dem mitteleuropäischen deutschen Sprach- und Kulturraum. Circa 26 Prozent der legalen Einwanderer (60 000) zwischen 1933 und 1941 waren deutschsprachige Juden (Heid 1998, S. 349). Im Empfinden der betroffenen Personen überschneiden sich an diesem historisch besonderem Ort Emigration und Immigration. Ob das zionistische Bestreben in der Levante das Ende der mystischen Galut bedeutet, wurde weltlich wie theologisch diskutiert (vgl. Bauer 2000, S. 39ff.). Jedenfalls war in der zionistischen Vorstellung Hebräisch die einigende Sprache aller Juden und keine mit der Diaspora assoziiert Sprache (hier nach Du-nour 2000, S. 212).

Die Einwanderungswellen nach Israel respektive Palästina, die auch in der Moderne unter dem hebräischen Begriff für Aufstieg „Aliyah“ firmierten, bedeuteten aber für viele aus dem deutschsprachigen Raum keinen Aufstieg, sondern einen sozialen Abstieg, wie es Ludger Heid subsumiert (Heid 1998, S. 352 u. 353). Daran gehindert ihre Sprache anzuwenden, bedeutete gerade für Akademiker die Einwanderung eine eklatante Zäsur (hier nach Heid 1998, S. 352).

Die Weimarer Republik bot in ihrem demokratischen Ansinnen, zunehmend Raum für jüdische Schulen und konfessionellen Religionsunterricht. Es gab eine gewisse Besinnung und auch Rückbesinnung auf die jüdische Kultur und Religion in unterschiedlicher Abstufung. Eine Befragung in den frühen 1990er Jahren in Israel zeigt, dass 13,9% der Interviewten bereits „viel“ Hebräisch Kenntnis vor der Einwanderung hatten und weitere 21,1% der Befragten verorteten ihre Kenntnisse als „mittel“ (Du-nour 2000, S. 192).

Anne Betten stieß dieses Interview Projekt mit deutschen Exilierten der 1930er Jahre in Israel an, das Tondokumente aus Gesprächen mit 170 Personen hervorbrachte (Betten 1995, S. 9). Unter der Mitarbeit von Sigrid Graßl, Monika Dannerer und Miryam Du-nour entstand ein beindruckender Textkorpus von linguistischer wie historiographischer Relevanz, der hier nur ungenügend gewürdigt werden kann (Betten 1995 u. Betten/Du-nour 2000).

Die Zeitungsannoncen 1989 in den zwei deutschsprachigen Zeitungen in Israel, so weiß Monika Betten zu berichten, stieß auf ungeahnte Resonanz (Betten 1995, S. 8). Es existierte von daher ein beachtliches Interesse in der Muttersprache über das eigene Leben zu berichten. Entgegen allen Anfeindungen war das Deutsche, wie auch die Zeitungen belegen, in Israel keineswegs verschwunden. Den Interviewten gelang im Wesentlichen die Akkulturation und dennoch war es ihnen ein Anliegen die Möglichkeit zu nutzen, einen Rückblick auf ihr Leben in deutscher Sprache zu formulieren (vgl. Betten 2013, S. 32). Die Jeckes, wie die deutschen Immigranten betitelt wurden, hielten an der Sprache fest. Die Interwies zeigten, dass „obwohl nahezu 85% […] gut Hebräisch sprechen, […] nur 22% es vor[ziehen], Hebräisch in allen Gesprächssituationen zu verwenden“ (Du-nour 2000, S. 208). Immerhin 20% sprechen lieber Deutsch. Beim Lesen (Deutsch 23,1%/Hebräisch 5,6%) und Schreiben (Deutsch 34,6%/Hebräisch 12,2%), fällt die Präferenz deutlich zugunsten des Deutschen aus (Du-nour 2000, S. 208).

Ein nicht unerheblicher Teil der Immigranten überließ die alte Sprache nicht einer dunklen Vergangenheit, sondern bewahrt und pflegte sie. In einem separaten Aufsatz stellt Anne Betten drei deutschsprachige Schriftstellerinnen vor, deren Publikationen nach der Emigration unterschiedlich viel Resonanz erhielten. Allen drein ist gemein, dass sie das zionistische Unterfangen Israel innerlich unterstützten, ihre alte Sprache aber nie aufgaben (vgl. Betten 2013, S. 31ff.).

VI. Schlussbetrachtung

Und so soll hier mit zwei Fragen geschlossen werden. Mit der ersten Frage titelte Wolfgang Benz einen Aufsatz: „Wann endet das Exil?“ (Benz 2013, S. 72). Die nüchterne Antwort die Wolfgang Benz bereit hält, ist, „normalerweise mit der Akkulturation, und die ist in der Regel mit der dritten Generation abgeschlossen“ (Benz 2013, S. 77), um sogleich anhand eindrücklicher Biografien aufzuzeigen, dass es eben doch eine unbefriedigende und unzureichende Antwort ist. Zu individuell sind die eigene Persönlichkeit und variantenreich die Bereitschaft der Gesellschaft Exilierte aufzunehmen (vgl. Benz 2013, S. 77ff.). Die formale Annahme deckt sich aber mit dem des abgeschlossenen Sprachwechsel in der dritten Einwanderer-Generation. Es bleibt der Mythos der Emigration als Familiengeschichte, lässt sich in Anlehnung an Wolfgang Benz bilanzieren (vgl. Benz 2013, S. 77). Ob die Sprache als Teil des Mythos bewahrt wird oder aus Pragmatik verschwindet, ist von solcher Kontingenz, wie alles was hier bisher beschrieben wurde. Sprache ist Gewohnheit und Sicherheit, erodiert dieser Habitus, muss er neu definiert und erlernt werden. Misslingt dies, droht umso mehr eine prekäre Sozialdiagnose.

Edgar Zilsels Arbeiten erhielten schließlich eine gewisse Aufmerksamkeit, er fand eine Anstellung am Mills College in Oakland und konnte die Ostküste verlassen und einen Neuanfang in Kalifornien finden. Und dennoch, sechs Monate später erhielt sein Sohn Paul ein Telegramm mit der tragischen Nachricht, dass sein Vater den Tod dem Leben vorzog (Zilsel 1982, S 13). Seine Frau Ella Zilsel, die sich nie in die Sprache und das Land einfand, wählte die Remigration und kehrte 1948 nach Österreich zurück. Sie beendete die Odyssee der Kultur- und Sprachlosigkeit durch diesen bewussten Akt. Die Zeit des Exils verletzte ihre Psyche und sie war in einem Zustand, gleich einem gewaltfreien Protest, so Paul Zilsel (Zilsel 1982, S. 12). Die Zeilen ihres Sohnes, erwecken in der Tat den Eindruck einer Person, die die Welt boykottierte und sich ihr verschloss.

Klaus Mann erhob die Stimme und nutze die Sprache. Er war von Tatkraft und Willen geprägt, aber zugleich stets ein zerbrechlicher Charakter gewesen. Auch er kam nie wieder an und tötete sich am 21. Mai 1949. Sicher war es bei Klaus Mann die Summe aus vielem, was ihn dazu trieb, die Worte Heinrich Manns, er sei „von dieser Epoche getötet“ worden, sollten dennoch nicht in Vergessenheit geraten (hier nach Naumann 1986, S. 440).

Es gilt also noch die zweite Frage zu stellen, die bereits am Anfang dieses Textes steht: Wem gehört die Sprache?

„Sprache war und ist nirgends und zu keiner Zeit ein unpolitisches Gehege, denn sie läßt sich von dem, was Einer mit dem Anderen tut, nicht trennen. Sie lebt immer im Einzelfall, man muß ihr jedesmal aufs Neue ablauschen, was sie im Sinn hat. In dieser Unzertrennlichkeit vom Tun wird sie legitim oder inakzeptabel, schön oder häßlich, man kann auch sagen gut oder böse. In jeder Sprache, das heißt in jeder Art des Sprechens sitzen andere Augen“ (Müller 2003, S. 39),

schreibt die aus der rumänischen Diktatur 1987 nach Deutschland emigrierte Schriftstellerin Herta Müller.

Das nationalsozialistische Regime brachte Millionen zum Schweigen und mit ihnen deren Sprache zum Verstummen. Gleichzeitig besetzten sie eine Sprache mit ihrem Vokabular und missbrauchten sie zu ihren Zwecken. Das Tun der Nationalsozialisten schlug Kerben in die Sprache und verband sie unauslöschlich mit dem Grauen ihres Handelns. Das Ende der nationalsozialistischen Macht, war nicht das Ende ihrer Sprache. „Mein Kampf“ wird weltweit gelesen, nicht zuletzt in Kreisen glühender Antisemiten, die sich in jeder neuen Generation mit dem Vokabular aufmunitionieren. Die Konsequenz ihres Handels verlangte nach neuen Begriffen und forcierte die Verwendung von Worten wie des synonymen Begriffspaars Holocaust und Shoah, die zwar schon existierten nun aber eine bis dato unbekannte Dimension erfassten. Dieser deskriptive Charakter, das Einfangen in Worte, wiederum ermöglicht die Anklage und entlarvt die Missbräuchlichkeit der Sprache und die Konsequenz ihres Inhalts. Die Sprache richtete sich allmählich gegen die Täter. Die Lügen in Hitlers Pamphlet, können dank der kritischen Edition von „Mein Kampf“ unter der Leitung von Christian Hartmann jederzeit erfasst werden. Bei aller Ambivalenz des Verfahrens und der umstrittenen Anklagepunkte, wurden in Nürnberg führende Repräsentanten des Regimes wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ angeklagt. Sprache wurde zum Werkzeug gegen die Nazis und zeugt von der Dimension der Verbrechen und Schuld, die auf sich geladen wurde. Die Taten waren nicht amorph, irgendwo geschehen und unsichtbar, sie waren von solchem Ausmaß und solcher Gewalt, dass sie nur als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, die Menschheit überhaupt, formuliert werden konnten.

Und wenn im Nachkriegsdeutschland gegen die vermeintliche Siegerjustiz polemisiert und gewettert wurde, kam man kaum umhin, dennoch die Worte der Anklage in den Mund zu nehmen oder niederzuschreiben. Der Ulmer Einsatzgruppen-Prozess und die Anklagen Fritz Bauers in den Frankfurter Ausschwitzprozessen trugen entgegen der kollektiven Ausbeldung der Vergangenheit und des Wohlfühlens im sogenannten Wirtschaftswunder, zum Ende des Beschweigens bei.

Vielen Emigranten wiederum gelang trotz aller Entbehrungen und Mühen das Einfinden in eine neue Sprache an einem neuen Ort. Hannah Arendt schrieb bewusst in englischer Sprache. Franz Neumann verfasste mit seinem „Behemoth“ eine erste Herrschaftsanalyse des Nationalsozialismus, die sich zunächst an die amerikanische Leserschaft richtete und große Resonanz erfuhr. Und der Emigrant Raul Hilberg schrieb das magistrale Werk „The Destruction of the European Jews“, das als historiographischer Meilenstein bis heute gilt. Max Weinreich veröffentlichte mit „Hitler's professors. The part of scholarship in Germany's crimes against the Jewish people“ 1946 eine der ersten Darstellung überhaupt zur Kollaboration von Vertretern der Hochschulen mit den Nationalsozialisten. Die Beispiele zeigen eindrücklich die produktive Verwendung der neuen Sprache, die erlernt werden musste.

Jean Améry überließ die Sprache nicht den Nationalsozialisten. Er überlebte deren Folter, in die ihn sein Mut des Widerstands trieb (Améry 2023, S. 51ff.) und verwandte seine Sprache, um über die Zeit des Terrors der Nachwelt ein Zeugnis abzulegen. Aber eben nicht nur, das Oeuvre, das er hinterließ, ist sehr viel reichhaltiger.

Klaus Mann hinterließ ebenso ein ganzes Spektrum an Literatur. Darunter das 1936 während seines Exils im Amsterdamer Querido Verlage in deutscher Sprache erschienene Buch „Mephisto Roman einer Karriere“. Mann nahm sich in diesem Roman des in das Nazi Regime integrierten Schauspielers Gustaf Gründgens als Typus des Opportunisten an (vgl. Mann 1993, S. 399). Eine erste Veröffentlichung im Nachkriegsdeutschland scheiterte 1949 am Rückzug des Verlegers Jacobi, den dieser in einem Brief aus München mit den Worten „Herr Gründgens spielt hier eine bereits sehr bedeutende Roll…“ (hier nach Spangenberg 1993, S. 16) begründete. Klaus Manns Replik an den Verleger spiegelt seine Resignation kurz vor seiner Selbsttötung: „Nur nichts riskieren! Immer mit der Macht! Mit dem Strom schwimmen! Man weiß ja, wohin es führt: zu eben jenen Konzentrationslagern, von denen man nachher nichts gewußt haben will…“ (hier nach Spangenberg 1993, S. 17.) Die Geschichte beinhaltet eine entscheidende Volte. Als der Roman schließlich in Westdeutschland erscheinen sollte, reichte der Adoptivsohn Gründgens, Peter Gorski, Klage gegen die Veröffentlichung ein. Nachdem die Klage durch das Oberlandesgericht Hamburg zunächst abgewiesen wurde, legte Gorski Berufung ein und das Gericht entschied, dass bis zur Hauptverhandlung alle Exemplare mit einem Vorwort erscheinen müssen, das mit den Worten „An den Leser – Der Verfasser Klaus Mann ist 1933 freiwillig aus Gesinnung emigriert und hat 1936 diesen Roman in Amsterdam geschrieben“ beginnt. Klaus Mann habe „aus seiner damaligen Sicht und seinem Haß gegen die Hitlerdiktatur“ agiert, hieß es weiter in dem Vorwort (hier nach Spangenberg 1993, S. 13). In den vorformulierten Worten des Gerichts und in dem nachfolgenden Gang durch die Instanzen bis zum Bundesverfassungsgericht, verdichtet sich bundesrepublikanische Nachkriegs- und Aufarbeitungsgeschichte bis in die 1980er Jahre. Im Jahr 1979, als die Westdeutschen durch eine amerikanische Fernsehserie die Vokabel Holocaust neu vermaßen, inszenierte Ariane Mnouchkine den „Mephisto-Stoff“ im Théâtre du Solei. Circa 200 000 Zuschauer fand das Theaterstück und es gastierte 1980 in Berlin und München (hier nach Spangenberg 1993, S. 17). Die in Schrift kodifizierten Gedanken des Exilanten Klaus Mann erhielten Gehör und sind nicht verstummt.

Und die Worte, die sich Edgar Zilsel mühevoll in der ihm fremden Sprache abrang, wurden durch Wolfgang Krohn ins Deutsche übertragen und erscheinen bis heute im Suhrkamp Verlag unter dem Titel „Die sozialen Ursprünge der neuzeitlichen Wissenschaft“. Seit geraumer Zeit sind die Studien auch wieder in englischer Sprache aufgelegt.

VII. Benutzte Literatur

Améry, Jean: Die Tortur. In: ders.: Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten. Stuttgart: Klett-Cotta, 132023 (a), S. 51-81.

Améry, Jean: Wieviel Heimat braucht der Mensch? In: ders.: Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten. Stuttgart: Klett-Cotta, 132023 (b), S. 82-113.

Aschheim, Steven E.: Culture and Catastrophe. German and Jewish Confrontations with National Socialism and Other Crises. Basingstoke: MacMillan, 1996.

Bauer, Markus: Exil und Galut. Zum jüdischen Selbstverständnis nach 1933. In: Claus-Dieter Krohn/Erwin Rotermund/Lutz Winckler/Wulf Koepke (Hg.): Exil im 20. Jahrhundert. Exilforschung ein internationales Jahrbuch, Bd. 18. München: Edition text + kritik, 2000, S. 37-50.

Behney, Jennifer/Gass, Susan: Interaction. Cambridge Elements. Elements in Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press 2021.

https://doi.org/10.1017/9781108870627 (abgerufen 10.08.20024)

Benz, Wolfgang: Wann endet das Exil? Migration und Akkulturation. Überlegungen in vergleichender Perspektive. In: Doerte Bischoff/Suanne Komfort-Hein (Hg.): Literatur und Exil. Neue Perspektiven. Berlin u.a.: De Gruyter, 2013, S. 71-82.

Betten, Anne: „Aber die Schwierigkeit hier war nun eben das Schreiben“. Die Sprache als Barriere zwischen erwählter und ersehnter Identität. In: Hans Otto Horch/Hanni Mittelmann/Karin Neuburger (Hg.): Exilerfahrung und Konstruktion von Identität 1933 bis 1945. Conditio Judaica 85. Berlin u.a.: De Gruyter, 2013, S. 31-63.

Betten, Anne (Hg.): Sprachbewahrung nach der Emigration-Das Deutsch der 20er Jahre in Israel. Teil I: Transkripte und Tondokumente. Phonai. Texte und Untersuchungen zum gesprochenen Deutsch. Bd. 42. Tübingen: Max Niemeyer, 1995.

Betten, Anne/Du-nour, Miryam (Hg.): Sprachbewahrung nach der Emigration-Das Deutsch der 20er Jahre in Israel. Teil II: Analysen und Dokumente. Phonai. Texte und Untersuchungen zum gesprochenen Deutsch. Bd. 45. Max Niemeyer: Tübingen, 2000.

Bischoff, Doerte/Gabriel, Christoph/Kilchmann, Esther: Sprache(n) im Exil. Exilforschung. Ein internationales Jahrbuch, Bd. 32. München: Edition text+kritik, 2014.

Bleaman, Isaac L.: Uriel Weinreich. Contact Linguist, Historical Linguist, and Yiddishist Par Excellence. In: Journal of Jewish Languages, 5, 2017. S. 131-143.

https://brill.com/view/journals/jjl/5/2/article-p131_131.xml?ebody=full%20html-copy1 (abgerufen 12.08.2024).

Braese, Stephan: Eine europäische Sprache. Deutsche Sprachkultur von Juden 1760-1930. Göttingen: Wallstein, 2010.

Braese, Stephan: Deutsche Sprache, jüdisches Exil – Option von „Identität“ nach 1933. In: Hans Otto Horch/Hanni Maittelmann/Karin Neuburger (Hg.): Exilerfahrung und Konstruktion von Identität 1933 bis 1945. Berlin u.a.: de Gruyter, 2013, S. 7-16.

Cohen, Richard I.: Jewish Icons. Art and Society in Modern Europe. Berkely u.a.: University of California Press, 1998.

Du-nour, Miryam: Sprachbewahrung und Sprachwandel unter den deutschsprachigen Palästina-Emigranten der 30er Jahre. In: Betten, Anne/dies. (Hg.): Sprachbewahrung nach der Emigration-Das Deutsch der 20er Jahre in Israel. Teil II: Analysen und Dokumente. Phonai. Texte und Untersuchungen zum gesprochenen Deutsch. Bd. 45. Tübingen: Max Niemeyer, 2000, S. 182-216.

Duran Eppler, Eva: Sprach- und Kulturverlust im Exil. In: Doerte Bischoff/Christoph Gabriel/Esther Kilchmann. Sprache(n) im Exil. Exilforschung. Ein internationales Jahrbuch, Bd. 32. München: Edition text+kritik, 2014, S.168-186.

Ferguson, Charles A.: Diglossia. In: Word 15, 1959. S. 325-340.

https://doi.org/10.1080/00437956.1959.11659702 (abgerufen 31.07.2024)

Fishman, Joshua A.: Soziologie der Sprache. Eine interdisziplinäre sozialwissenschaftliche Betrachtung der Sprache in der Gesellschaft. München: Max Hueber, 1975.

Glasser, Paul: Weinreich, Max. In: The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe.

https://yivoencyclopedia.org/article.aspx/Weinreich_Max (abgerufen 12.08.2024).

Grüttner, Michael: Studenten im Dritten Reich. Paderborn: Schöningh, 1995.

Grüttner, Michael: Talar und Hakenkreuz. Die Universitäten im Dritten Reich. München: C.H. Beck, 2024.

Heid, Ludger: Palästina/Israel. In: Claus-Dieter Krohn/Patrik von zur Mühlen/Gerhard Paul/Lutz Winckler: Handbuch der deutschsprachigen Emigration 1933-1945. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998, S. 349-358.

Kuhlmann, Anne: Das Exil als Heimat. Über jüdische Schreibweisen und Metaphern. In: Claus-Dieter Krohn/Erwin Rotermund/Lutz Winckler/Wulf Koepke (Hg.): Sprache, Identität, Kultur: Frauen im Exil. Exilforschung ein internationales Jahrbuch, Bd. 17. München: Edition text + kritik, 1999. S, 198-213.

Lamping, Dieter: Literatur und Theorie. Über poetologische Probleme der Moderne. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996.

Lamping, Dieter: Über Grenzen. Eine literarische Topographie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2001.

Liska, Vivian: Exil und Exemplarität. Jüdische Wurzellosigkeit als Denkfigur. In: Doerte Bischoff/Susanne Komfort-Hein: Literatur und Exil. Neue Perspektiven. Berlin u.a.: de Gruyter, 2013, S. 239-255.

Maas, Utz: Sprache bei exilierten Sprachforschern. In: Doerte Bischoff/Christoph Gabriel/Esther Kilchmann. Sprache(n) im Exil. Exilforschung. Ein internationales Jahrbuch, Bd. 32. München: Edition text+kritik, 2014, S. 51-65.

Maas, Utz: Weinreich, Max. In: Verfolgung und Auswanderung deutschsprachiger Sprachforscher 1933-1945.

https://zflprojekte.de/sprachforscher-im-exil/index.php/catalog/w/481-weinreich-max (abgerufen 12.08.2024).

Maas, Utz: Weinreich, Uriel. In: Verfolgung und Auswanderung deutschsprachiger Sprachforscher 1933-1945.

https://zflprojekte.de/sprachforscher-im-exil/index.php/catalog/w/482-weinreich-uriel (abgerufen 12.08.2024).

Mann, Klaus: Mephisto. Roman einer Karriere. München: edition spangenberg, 1993.

Müller, Herta: Der König verneigt sich und tötet. München u.a.: Carl Hanser Verlag, 2003.

Naumann, Uwe: Klaus Mann. In: Bernd Lutz (Hg.): Metzler Autorenlexikon. Deutschsprachige Schriftsteller vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Stuttgart: J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1986, S. 438-440.

Neuland, Eva: Sprachgefühl, Spracheinstellung, Sprachbewußtsein. Zur Relevanz „subjektiver Faktoren“ für Sprachvariation und Sprachwandel. In: Klaus J. Mattheier/Klaus-Peter Wegera/Walter Hoffmann/Jürgen Macha/Hans-Joachim Solms (Hg.): Vielfalt des Deutschen. Festschrift für Werner Besch. Frankfurt/M. u.a.: Peter Lang, 1993, S. 723-747.

Oksaar, Els: Zweitspracherwerb. Wege zur Mehrsprachigkeit und zur interkulturellen Verständigung. Stuttgart: Kohlhammer, 2003.

Riehl, Claudia Maria: Language contact and language attrition. In: Monika A. Schmid/Barbara Köpke (eds.): The Oxford Handbook of Language Attrition. Oxford: Oxford University Press, 2022, S. 314-328.

Riehl, Claudia Maria: Sprachkontaktforschung. Eine Einführung. Tübingen: Narr Verlag, 32014.

Schäfer, Peter: Der Bar Kokhbar-Aufstand. Studien zum zweiten jüdischen Krieg gegen Rom. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1981.

Schmid, Monika: Language attrition. Cambridge u.a.: Cambridge University Press, 2011(2012).

https://doi-1org-1i2cu4mtn0a55.han.wlb-stuttgart.de/10.1017/CBO9780511852046 (abgerufen 10.08.2024).

Schmid, Monika S./Lahmann, Cornelia/Steinkrauss, Rasamus: Sprachverlust im Kontext von Migration und Asyl. In: Doerte Bischoff/Christoph Gabriel/Esther Kilchmann. Sprache(n) im Exil. Exilforschung. Ein internationales Jahrbuch, Bd. 32. München: Edition text+kritik, 2014, S. 121-131.

Schmid, Monika S./Köpke, Barbara: The Oxford Handbook of Language attrition. Oxford Handbooks in Linguistics. Oxford: Oxford University Press, 2019.

Schubert, Kurt: Jüdische Geschichte. München: C.H. Beck, 52002.

Spangenberg, Berthold: Zur Neuausgabe des Mephisto. Geschichte eines Verbots 1966-1980. In: Mann, Klaus: Mephisto. Roman einer Karriere. München: edition spangenberg, 1993, S. 11-29.

Strauss, Herbert A.: Akkulturation als Schicksal. Einleitende Bemerkungen zum Verhältnis von Juden und Umwelt. In: ders./Hoffmann, Christhard (Hg.): Juden und Judentum in der Literatur. München: Deutscher Taschenbuch-Verlag, 1985, S. 9-26.

Tippelskirch, Karina von: „…ich finde meine Stimme nicht“ Ostjüdinnen in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in New York: die jiddische Schriftstellerin Anna Margolin. In: Sprache-Identität-Kultur: Frauen im Exil. Exilforschung. Ein internationales Jahrbuch. Bd. 17, 1999. München: edition text+kritik, 1999, S. 127-139.

Utsch, Susanne: Sprachwechsel im Exil. Die „linguistische Metamorphose“ von Klaus Mann. Literatur und Leben, Bd. 72. Köln u.a: Böhlau Verlag, 2007.

Wittgenstein, Ludwig: Philosophische Untersuchungen. Werkausgabe Bd. I. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 111997.

Weinreich, Uriel: Languages in Contact. Findings and Problems. The Hague/Paris: Mouton, 61968.

Weiss, Peter: Laokoon oder Über die Grenzen der der Sprache. In: ders.: Rapporte 1. Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag, 1968, S. 170-186.

Wulf, Joseph: Literatur und Dichtung im Dritten Reich. Eine Dokumentation. Frankfurt/M. u.a.: Ullstein, 1983.

Zilsel, Paul: Portrait of my Father. In: Shmate. Volume 1, Issue 1, April/May 1982, S. 12-13.