Agrar-, Forst-, Geowissenschaften

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Üblicherweise werden diese drei Fachbereiche an den Hochschulen separaten Fakultäten zugerechnet, da die Agrar- und Forstwissenschaften sich mit der belebten Umwelt, die Geowissenschaften mit der unbelebten Umwelt (Gestalt, Aufbau und Prozesse der Erde, dazu nachfolgend im Einzelnen) befassen. In unserem Betrachtungszusammenhang gibt es aber gute Gründe dafür, sie unter einem gemeinsamen Logo zusammenzufassen. Denn alle Fächer befassen sich mit der Inwertsetzung der belebten und der unbelebten Umwelt, was insbesondere bei Agrar- und Forstwirtschaft unmittelbar einleuchtet. Dies gilt aber auch für die Geowissenschaften:

Die Geologie als Wissenschaft vom Aufbau und der Zusammensetzung der oberen Erdkruste hat ihre Wurzeln in der Suche, dem Auffinden und der Gewinnung von nutzbaren Mineralen und somit dem Bergbau. Die hier logischerweise bestehenden Querbezüge zur Wissenschaft der Mineralogie sind im Beitrag Mineralogie, Metallurgie, Materialwissenschaft (MR) erläutert. Unter dem Begriff der Geophysik werden in diesem Zusammenhang Aufbau und Prozesse des Erdkörpers (klassische Geophysik), der Hydrosphäre (Ozeanographie) und der Atmosphäre (Meteorologie) bzw. die entsprechenden Disziplinen betrachtet. Auch die Geophysik als vergleichsweise „junge“ Wissenschaft, formierte sich erst im 19. Jahrhundert als eigenständiger Forschungszweig. Sie befasst sich mit den Themen „Bau und Bewegung der Erde“ sowie der Entwicklung von Verfahren zur Erkundung des Untergrundes (Rohstoffexploration und Baugrunderkundung). Im Weiteren wird die Geophysik als Forschungsbereich betrachtet, der sich mit speziellen Teilaspekten der Geologie befasst. Firmen, deren Forschungsabteilungen sich v.a. mit der Entwicklung geophysikalischer Messmethoden befassten, wie z.B. die Firma Prakla (gegr. 1921 durch den Geophysiker Ludger Mintrop) und Seismos (gegr. 1937 als „Gesellschaft für praktische Lagerstättenforschung“) und eng mit den Geologischen Landesämtern zusammen arbeiteten, leisteten bei der Herausbildung des Teilbereichs der Angewandten Geologie wichtige Beiträge. Im Abschnitt Geologie/Geophysik werden sowohl Geologie, Geophysik sowie die Angewandte Geologie behandelt.

Die Geographie als Wissenschaft befasst sich im Fachbereich der physischen Geographie mit Prozessen und den daraus resultierenden Formen auf der (festen) Erde, die Humangeographie mit dem Wirken des Menschen auf eben dieser Erdoberfläche und den Zusammenhängen zwischen Siedlung, Wirtschaft, Verkehrsgeschehen usw. Während der Zweig der physischen Geographie bereits im Altertum vorzugsweise zur Erfassung von topographischen Bezügen (Küstenlinien für die Seefahrt, Handelswege usw.) für die Tätigkeit des Menschen nützlich wird, ist die Humangeographie als Wissenschaft, welche die Wechselwirkungen zwischen dem menschlichen Handeln und den geographischen Raum untersucht, erst durch Alexander von Humboldt im 19. Jahrhundert eingeführt worden.

Auffällig war, dass das diesem Projekt zugrundeliegende „Biographische[s] Handbuch der deutschsprachigen Emigration 1933 – 1945“ (Röder et al 1980/1999) bzw. die daraus abgeleitete Personendatenbank im Projekt „Emigration und Exil von Wissenschaftlern und Ingenieuren 1930-1950“ (aaO) in den o.g. Fachgebieten nur wenige Personen aus den o.g. Disziplinen auflistet. Im Zuge dieses Projekts konnten in den o.g. Fachgebieten weitere Personen und deren Schicksale bzw. Emigrationsgeschichte ermittelt werden. Dies könnte damit zusammen hängen, dass für Agrar-, Forst- und Geowissenschaften ursprünglich staatliche Akademien eingerichtet wurden. Diese wurden mit der klaren Zielsetzung gegründet, die Erträge in Land- und Forstwirtschaft sowie Bergbau auf wissenschaftlicher Grundlage zu verbessern. Erst unter den Sparzwängen ab den 1920er Jahren bzw. bei der Neuaufstellung der Hochschullandschaft nach dem 2. Weltkrieg wurden die selbständigen Einrichtungen an Universitäten angegliedert und somit tlw. im Untersuchungszeitraum des „Handbuchs...“ (aaO) nicht vollständig erfasst. Dasselbe gilt im Übrigen auch für die Mitarbeitenden der Forschungseinrichtungen von Firmen. Hinzuweisen ist, dass im Rahmen der vorliegenden Auswertung nur diejenigen Agrar- und Forst- bzw. Geowissenschaftler*innen berücksichtigt wurden, die zum Zeitpunkt der Emigration/Vertreibung mindestens 20 Jahre alt waren.

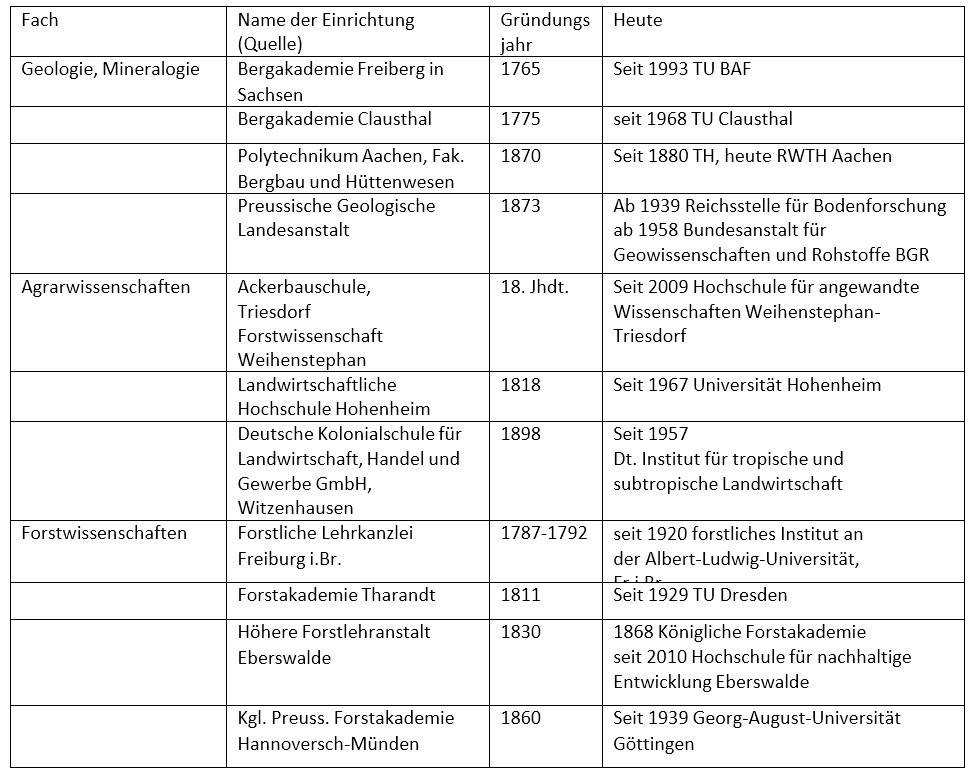

Im Folgenden sind einige der ältesten Forschungseinrichtungen aufgeführt, die auch in den einzelnen Abschnitten betrachtet werden:

Unabhängig davon stellt sich die Frage, ob an den o.g. Einrichtungen eine grundsätzlich konservativere Haltung bestand als an anderen Hochschulen. Eine Auswertung der Namenslisten zum „Bekenntnis der Professoren an den deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler“ aus dem Jahr 1933 ergab, dass von den 786 namentlich ausgewerteten Erstunterzeichnern 76 den Agrar-, Forst- bzw. Geowissenschaften zuzurechnen sind. Auf die Aussagekraft dieser Auswertung wird in den gesonderten Kapiteln eingegangen. Es muss hier auch darauf verwiesen werden, „dass 1932/1933 im Reichsdurchschnitt immerhin 80% der männlichen Studierenden einer Verbindung angehörten“ (Steinsiek 2019, 114), und bereits „1896 [wurde] auf einem Burschentag beschlossen, Juden auszuschließen“ (ibid., 121). Nicht nur Juliane Deinert verweist auf den bereits vor 1933 insgesamt niedrigeren Anteil von jüdischen Immatrikulationsbewerbern an kleineren Hochschulen, „da sie [dort] leicht die Aufmerksamkeit auf sich ziehen würden“ (Deinert 2019, 78).

Siehe in diesem Zusammenhang auch den Beitrag Antisemitismus an Universitäten

Agrar- und Forstwissenschaften

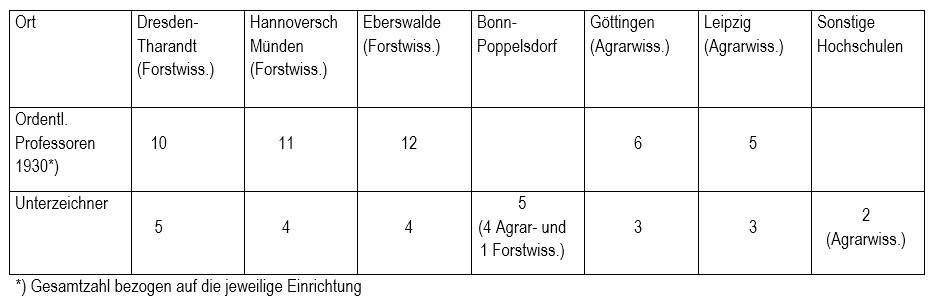

Der ökosystemare Ansatz, der den Agrar- und Forstwissenschaften zugrunde liegt, hat zur Folge, dass an den Hochschulen und staatlichen Forschungseinrichtungen interdisziplinär gearbeitet wurde. Den Agrar- oder Forstwissenschaftler gibt es lediglich als Überbegriff für alle Spezialisten, die sich mit Land- bzw. Forstwirtschaft befassen. Exemplarisch für die breite fachliche Ausrichtung der agrar- bzw. forstwissenschaftlichen Forschungseinrichtungen sollen hier die zehn ordentlichen Professoren der Forstakademie Tharandt 1930 genannt werden: Julius Busse (forstliche Ertragskunde), Franz Heske (Forstwirtschaft, Forsteinrichtung), Reinhard Hugershoff (Vermessung und Photogrammetrie), Johannes Jentsch (Forstwissenschaft, -verwaltung), Gustav Krauss (Bodenkunde, Standortslehre), Ernst Münch (Pflanzenphysiologie), Heinrich Prell (Zoologie), Friedrich Raab (Volkswirtschaft, Finanzwissenschaft), Konrad Rubner (Vegetationskunde), Hans Wislicenus (Chemie und forstchemische Technologie). Von diesen 10 Personen haben fünf das „Bekenntnis der Professoren an den deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler“ unterzeichnet.

Das „Biographische Handbuch der deutschsprachigen Emigration 1933 – 1945“ (Röder et al. 1980/1999) verzeichnet lediglich 14 Forschende, die sich mit Teilgebieten der Agrarwissenschaft befassten, darunter auch Wirtschaftswissenschaftler und Landtechniker. Forstwissenschaftler weist die im Projekt „Wissenschaftler und Ingenieure im Exil 1930-1950“ erstellte Personen-Datenbank (Bujak 2022) nicht aus. Das führte zu der Ausweitung der Recherche im Hinblick auf mögliche Lücken in der bisherigen Erfassung. Anhand der Minerva-Kataloge 1930 und 1934 wurde die personelle Zusammensetzung der Lehrstühle (ordentliche Professoren, Name, Fachgebiet) ermittelt. Deren Lebensgeschichte konnte im Wesentlichen durch Recherchen in wikipedia, ggfs. auch Abgleich mit dem Virtual international authority file (viaf) nachvollzogen werden.

Ausweislich des Minerva-Katalogs bestanden an fünfzehn Orten im Deutschen Reich Agrarwissenschaftliche Institute (ohne Tiermedizin). Die vorliegende Auswertung beschränkte sich für die Landwirtschaft auf München (Weihenstephan, Triesdorf), Hohenheim und Leipzig. In Leipzig wurden von den fünf ordentlichen Professoren der Pflanzenbauwissenschaftler Adolf Zade (1880-1949, emigr. nach Schweden) und der Pionier der technischen Bodenbearbeitung Hans Holldack (1879-1950, emigr. in den Iran) vertrieben. Daneben konnten über die webpage der Universität Kiel drei weitere Agrarwissenschaftler namentlich gemacht werden. Es handelt sich dabei um den Leiter des Instituts für Pflanzenbau und Pflanzenzucht Prof. Dr. Walter Dix (1879-1965), der nach massiven Störungen seiner Vorlesungen 1934/35 in die Türkei emigrierte und nach 1945 wieder nach Deutschland zurückkehrt, den Wirtschaftswissenschaftler Dr. Rudolf Freund (1905-1956), der nach seiner Emigration 1934 an der Universität in Stockholm das Institut für Agroökonomie aufbaut sowie den Agrarwissenschaftler PD Dr. Berthold Lichtenberger (1887-1953), der 1934 in die USA und 1938 weiter in die Türkei migrierte und 1939 wieder ins Deutsche Reich zurückkehrt. Sein Arbeitsgebiet ist die Milchwirtschaft.

Für die Forstwissenschaften wurden von insges. acht Forschungseinrichtungen die Akademien Eberswalde, Hannoversch-Münden und Tharandt sowie die Universität Freiburg i.Br. ausgewertet (Hier neben dem Minerva-Katalog auch https://www.alumni-ffu.uni-freiburg.de/). Auf diesem Wege konnte der a.o. Professor Felix Rawitscher (1890-1954) ermittelt werden, der bis zum Jahr 1933 als Forstbotaniker an der Forsthochschule in Freiburg i.Br. tätig war und nach seiner Entlassung 1934 an der Universität in Buenos Aires die botanische Abteilung aufbaute.

Aufgrund der interdisziplinären Ausrichtung der beiden Fachgebiete besteht die Möglichkeit, dass Agrar- und Forstwissenschaftler je nach ihrem Forschungsschwerpunkt im „Biographische[n] Handbuch“ anderen Disziplinen zugeordnet wurden. Nach bisherigem Stand dürften die Abweichungen in der Auswertung aber zu keinen gravierenden Verzerrungen führen. Bisher konnte lediglich der Mykologe Richard Falck (1873-1955) ermittelt werden, der in der Datenbank zur Personensuche (https://www.hi.uni-stuttgart.de/gnt/exil/Personen.html) unter den Biologen aufgeführt ist. Als Mykologe war er ein bedeutender Forscher sowohl auf dem Gebiet des technischen Holzschutzes vor holzzerstörenden Pilzen, u.a. das Holzschutzmittel „Xylamon“ (ibid. S. 87ff) als auch bei pflanzenphysiologischen Untersuchungen z.B. über den Getreidebrand (ibid. S. 62). Seine Emigrationsgeschichte führte ab 1933 bis 1945 über acht Stationen in die Sowjetunion und letztendlich in die USA (ab 08/1950).

Es stellt sich die Frage, ob die Agrar- und Forstwissenschaften grundsätzlich konservativer waren als andere Fachrichtungen. Dazu verweist Steinsiek (ibid. S. 113ff) im Kapitel „Soziale Prägung und Lebenswandel der Forststudenten“ auf die soziale Herkunft der Hörerschaft. Im Jahr 1928 waren ca. 75% der Studenten an den Forstlichen Hochschulen den oberen gesellschaftlichen Klassen zuzurechnen, bei den Landwirtschaftlichen Hochschulen zählten 40% der männlichen und 53% der weiblichen Studierenden zu den oberen Klassen. Die Radikalisierung an den Hochschulen scheint nach allem von der Studentenschaft (tlw. Weltkriegsteilnehmer) ausgegangen zu sein und nahm im Lauf der Weimarer Republik stetig zu. Der Druck auf die Professorenschaft scheint groß gewesen zu sein. Dennoch sind die Zahlen der Unterzeichner des „Bekenntnisses“ aufschlussreich; denn die 26 Unterzeichner konzentrieren sich auf wenige Einrichtungen:

Angesichts der geringen Zahlen von Studierenden und der verhältnismäßigen guten Ausstattung mit Lehrpersonal waren die selbständigen Forschungseinrichtungen regelmäßig von der Schließung bedroht und der Zusammenschluss mit einer Universität das Mittel der Wahl. Die möglichen Einsparungen betrafen i.d.R. die Verwaltungen, denn die Standorte der Versuchs- und Beobachtungsflächen konnten ohne Gefährdung der laufenden Untersuchungen nicht aufgegeben werden und so bestanden die bisherigen Forschungseinrichtungen als eigene Fakultät (z.B. an der LMU, München) weiter. Das Bild einer weiter existierenden „Geschlossenen Gesellschaft“ drängt sich auf.

Betrachtet man die Göttinger Universitätsgeschichte, bestätigt sich dies ebenfalls: Nach Rücktritt des Professors James Franck am 17.4.1933 aus Protest gegen die Reglungen des Gesetzes zu Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, wurde er in einem offenen Brief von 42 seiner Kollegen angegriffen. „12 der Unterzeichner [...] kamen aus dem landwirtschaftlichen Lehrgebiet“ (Becker et al, S. 415).

Interessant in diesem Zusammenhang ist die Nachkriegsgeschichte, die in der Publikation von Katrin Hirte (Hirte 2012) für die Agrarwissenschaften aufgezeigt wird und in der neben dem über 1945 hinausreichenden Netzwerk der im Deutschen Reich verbliebenen Wissenschaftler auch die insgesamt 15 Agrarwissenschaftler aufgeführt sind, die aus verschiedenen Gründen ihre Arbeitsstelle verlassen mussten. Dabei handelt es sich um alle zwischen 1933 und 1945 Entlassenen, nicht nur die aufgrund des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ von den Hochschulen Vertriebenen. Bei den drei 1933 Entlassenen handelt es sich um den Agrarökonomen Karl Brandt (1899-1975) und der Agrarwissenschaftler Friedrich Aereboh (1865-1942), beide Berlin sowie dem außerordentlichen Professor für Nationalökonomie und Agrarpolitik Carl Ludwig Sachs (1890-1958), der 1933 an der Hochschule für Landwirtschaft Weihenstephan entlassen wurde (ibid. S. 157).

Geographie

In dem breiten Feld der Geographie haben sich zahlreiche Teildisziplinen herausgebildet, die Schnittstellen u.a. zu den Sozial-, Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften, zum anderen zu den Naturwissenschaften besitzen. Bereits 1898 erläutert Alfred Hettner bei seiner Antrittsvorlesung in Tübingen: „Die einzelnen Wissenschaften sind keine selbständigen Ganzen sondern Teile der einen großen Wissenschaft und haben sich nur aus Gründen der Arbeitsteilung getrennt“ (Hettner, 1898). Diese Einschätzung zeitigt in den kommenden Jahrzehnten Folgen insbesondere bei der Entwicklung des „Landschaftsparadigmas“.

Hettner zum Trotz wurde es üblich zwei große Fachbereiche abzugrenzen: die Physische Geographie und die Humangeographie. Zum Ende des 19. Jahrhunderts formierten sich wesentliche Theorien der physischen Geographie, die sich dem Begriff der „Landschaft“ widmete. Während man den Beginn der neuzeitlichen physisch-geographischen Forschung im Deutschen Reich mit A. von Humboldts Forschungsreisen ansetzen könnte, bildete sich die Humangeographie mit allen Facetten erst ab Ende des 19. Jahrhunderts bzw. im frühen 20. Jahrhundert als eigenständiges Wissens- und Forschungsgebiet. Es ist also davon auszugehen, dass Forschende, die in den Nachbardisziplinen forschten und wirkten, nicht explizit als Geograph*innen bezeichnet wurden. Sie arbeiteten an geographischen Themen (insbes. in Bereich der Wirtschafts-, Verkehrs- und der Sozialgeographie, der Stadtforschung u.a.), allerdings an anderen Instituten. Insofern erstaunt es nicht, dass unter dem Schlagwort „geograph*“ in der Personendatenbank nur acht Personen zu finden sind, die explizit als Geographen bezeichnet werden und zum Zeitpunkt ihrer Emigration 20 Jahre und älter waren, also bereits im Deutschen Reich studierten/studiert hatten. Bisher konnten im Zuge dieser Recherche keine weiteren Geograf*innen mit Emigrationsgeschichte ermittelt werden. Auch die (bei einer Gesamtzahl von acht Personen ohnehin nicht aussagekräftigen) Auswertung der letzten Wirkungsorte ergab keinen eindeutigen Schwerpunkt in der Hochschullandschaft.

Nach dem Minerva-Katalog für das Jahr 1930 bestanden im Gebiet des Deutschen Reichs an 38 Orten/ Hochschulen Geographische Institute mit unterschiedlicher Ausrichtung und Personalausstattung. Hochschulen, an denen beide Fachrichtungen/Lehrstühle eingerichtet waren, existierten 1930 in Berlin, Hamburg und München, i.d.R. allerdings nur mit einer ordentlichen Professur. Im Vergleich dazu gab es bis zum Jahr 1934 (lt. Minerva-Katalog 1934) eine erhebliche Stellenausweitung an der Uni Berlin und München.

Eine wenn auch nur kurze Beschreibung der Entwicklung der Geographie wäre unvollständig ohne Bezug zur Zeitgeschichte: Im Zusammenhang mit der Formierung der Geographie als neuzeitliche Wissenschaft muss auch die Geschichte des Kolonialismus mitgedacht werden. Im Kaiserreich lag die Ausbildung von Beamten und Landwirten für die künftigen Aufgaben in den Kolonien bei den Kolonialinstituten. Das Konzept der Kolonisation mit den „herrschenden“ Kolonisatoren und den „Beherrschten“ war damit klar. Hier hat sich die Geografie als „Hilfswissenschaft“ etabliert bzw. integrierte nach dem Ersten Weltkrieg diesen Forschungszweig. Das kann am Beispiel der Geographie in Hamburg gezeigt werden, wo ein nahtloser Übergang vom Kolonialinstitut zum Geographischen Institut an der Universität stattfand incl. der Übernahme des Leiters Siegfried Passarge.

Passarge spielt in der Zwischenkriegszeit eine wesentliche Rolle, denn er erweiterte die Betrachtung der Landschaft um zahlreiche Facetten, was letztendlich zu einer Umdeutung des Begriffs „Lebensraum“ führte: die Frage, ob der Naturraum den dort lebenden Menschen und seinen Aktivitäten Grenzen setzt oder ob der Mensch geschaffen ist, den Raum einzunehmen/zu erobern, der ihm zusteht – das zeigt sehr verkürzt, wie klein der Schritt ist von der „unpolitischen“ geographischen Betrachtung zur politisch wirksamen Doktrin. Passarge setzte sich damit klar ab von der bisher herrschenden Denktradition und lieferte mit diesem Gedanken dem NS-Regime die „wissenschaftlichen“ Argumente für den Begriff „Volk ohne Raum“. Von ihm stammt das Zitat aus dem Jahr 1935: „Hier gab es keine jüdisch-marxistischen Dozenten und Angestellten, keine jüdisch-marxistisch orientierten Hörer [...]. Das Geographische Seminar war längst innerlich auf die neue Zeit eingestellt.“ (aus: Gräbel et al 2018). Das erinnert an die Denunziation des Hamburger Geowissenschaftlers Roland Brinkmann als „Sozialdemokrat mit jüdischer Geisteshaltung“.

Insofern überrascht es nicht, dass das bereits mehrfach zitierte „Bekenntnis ...“ (aaO) von 15 Geographen unterzeichnet wurde, davon allein fünf aus Hamburg und drei aus Leipzig.

Festzuhalten ist, dass Michel (2014) richtig zeigt, dass bei der Beurteilung der Funktion der Geographie in der Zwischenkriegszeit nicht getrennt werden kann in eine „unbelastete“ physische Geographie und eine „auf Irrwege geratenen“ Humangeographie.

Geologie/Geophysik

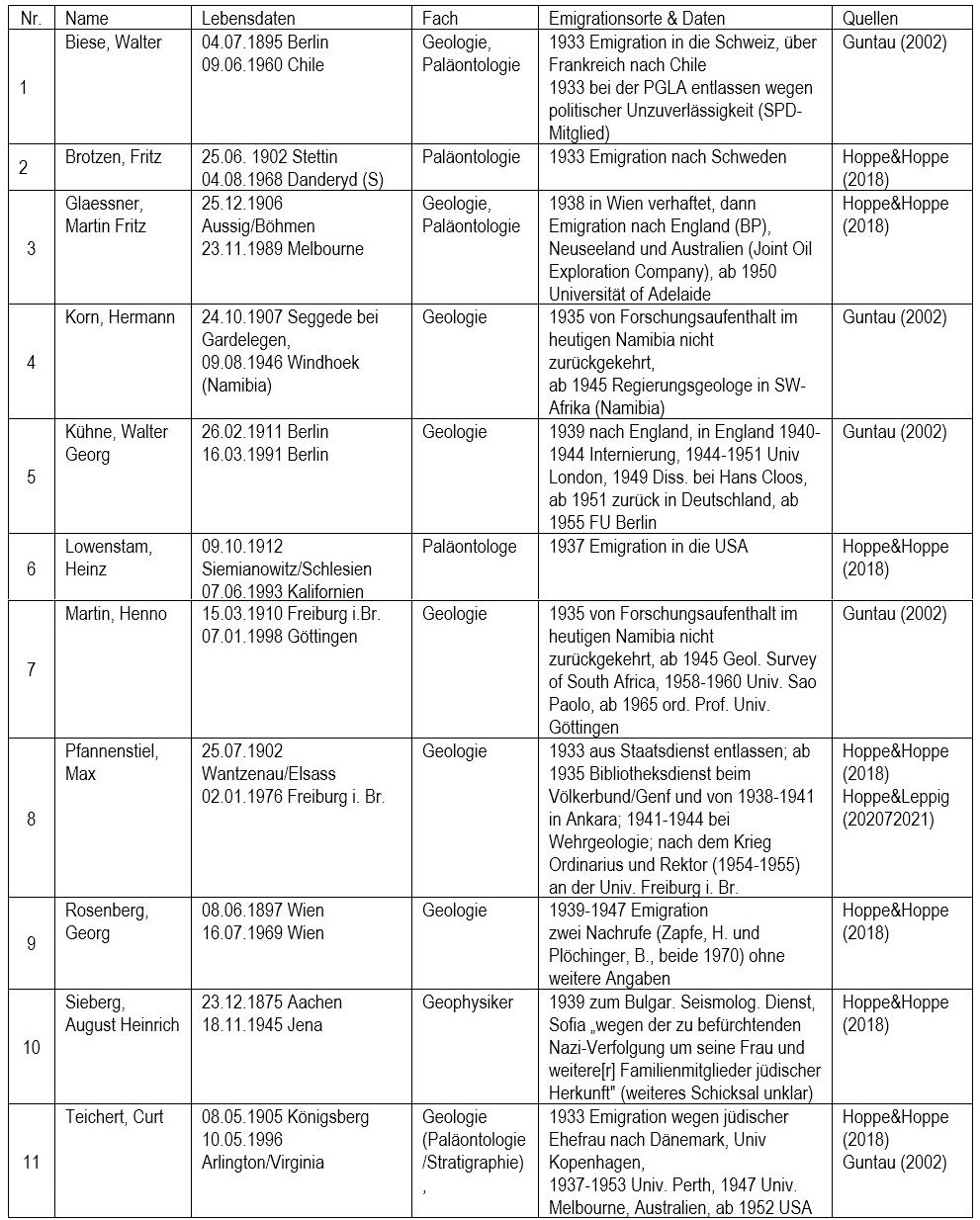

In der Datenbank zur Personensuche sind 19 Geologen/Geophysiker aufgeführt. Davon waren 14 Personen zum Zeitpunkt ihrer Emigration mindestens 20 Jahre alt. Unter dem Begriff „Geophysik“ werden alle Fachrichtungen verstanden, die sich mit Bewegungsvorgängen in der Geo-, Hydro- und Atmosphäre befassen. Es wurde bei der Auswertung davon ausgegangen, dass diese Personen zumindest einen Teil ihrer geowissenschaftlichen Ausbildung noch in Deutschland absolviert haben. Zur Vervollständigung des Personenkatalogs hinzugezogen wurden weitere Quellen (s.a. Mineralogie), insbes. die Minerva-Kataloge 1930 und 1934 und daraus abgeleitete Recherchen zu einzelnen Lebensläufen in wikipedia, sowie Abgleich mit dem virtual international authority file (viaf). Eine zentrale Quelle im Bereich der Geologie waren die Veröffentlichungen, die freundlicherweise vom Geologen-Archiv der DGGV zur Verfügung gestellt wurden. Im Geologen-Archiv werden zahlreiche Nachlässe und Lebensgeschichten verwahrt (Hoppe 2024). Des Weiteren wurden an Primärquellen die Vorlesungsverzeichnisse 1930 und 1936 der RWTH Aachen und sowie aus dem Archiv der RWTH Aachen eine Liste vom 15. Mai 1946 betr. Wiedereinstellung der durch die nationalsozialistische Regierung ihrer Stellung enthobenen Lehrpersonen. (Anm.: Falls diese Listen in der gesamten britischen Besatzungszone erstellt wurden, könnten weiterführende Recherchen insbes. zur Rückwanderungserfahrung der entlassenen Personen darauf aufbauen.)

Die nachfolgend aufgeführte Personenliste wurden auf Grundlage der Veröffentlichungen von Hoppe (Hoppe&Hoppe 2018) und Guntau (2002) erstellt.

Bei der Recherche neu hinzu gekommene Personen (Stand 30. September 2024):

Im Zuge dieser Untersuchung wurden auch zwölf Personen ermittelt, die im Deutschen Reich blieben bzw. an der Emigration gehindert wurden. In diesem Zusammenhang soll hier auf das Schicksal des Erdölgeologen August Moos und seiner Ehefrau, der Paläontologin Beata Moos stellvertretend hingewiesen werden (Hoppe&Hoppe, 2018, S. 76).

Hochschulen, an denen Geologie bzw. auch Geophysik gelehrt wurde gab es an insgesamt 30 Standorten/Städten. Inzwischen befassen sich zahlreiche Universitäten, an denen Geowissenschaften gelehrt wurde, mit ihrer Geschichte. Die hier verwendeten Veröffentlichungen von Georg Müller (Müller 1995) über die Bergakademie Clausthal und von Ulrich Kalkmann (Kalkmann 2003) zur TH Aachen gehen detailliert auf die Vorgeschichte ein, d.h. die Zeit ab dem Ende des Ersten Weltkriegs. Bei der Auswertung der Unterschriftslisten zum „Bekenntnis...“ (aaO) hat sich gezeigt, dass von den 24 Unterzeichnern aus dem Bereich der Geowissenschaften jeweils sieben Unterzeichner aus Leipzig und Hamburg kamen und drei aus Freiberg/Sachsen.

Auffällig ist auch die geringe Zahl der Geowissenschaftler, die vor 1933 emigrierten. Die Gründe liegen vermutlich in der grundsätzlich konservativen und/oder antisemitischen Haltung, welche schon längere Zeit an den Hochschulen herrschte. Hier sollen zwei Zitate genügen: „Juden mögen zwar gute abstrakte Mathematiker und Physiker sein, aber als Geologen taugen sie nicht.“( Zitat Hans Stille 1932 in: Hoppe 2022) und aus Müller (ibid. S. 36) folgende Zitate: „Unsere liebe Bergakademie, eine von wenigen Hochschulen, die von jeher nur Arier beherbergt, war stets eine festgelegte nationale Hochburg“ bzw. „Juden und jüdische Mischlinge waren im Lehrkörper der Bergakademie niemals vorhanden“.

Folgt man Guntau (2002), so war die Geowissenschaftliche Forschung im Deutschen Reich bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts sehr erfolgreich. Viele Wissenschaftler trugen zu einer kontinentweiten Betrachtung der geologischen Prozesse bei. Sie waren somit Teil einer weltumspannenden Wissenschaftsgemeinschaft. Dies hatte Folgen: die in den 1930er Jahren propagierte „Deutsche Geologie“ fand keinen Widerhall und selbst ihr Protagonist Karl Beurlen (1901 – 1985) blieb in der geowissenschaftlichen Gemeinschaft ein Einzelgänger (ibid. S.135-141). Eine weitere Konsequenz ergab sich für die Wissenschaftler, die ab 1933 versuchten, aus Deutschland zu emigrieren: Sie verfügten über ein weltweites Netzwerk, das zumindest einigen zu Gute kam. Hier ist z.B. Max Pfannenstiel zu nennen, der auf Vermittlung von Wilhelm Salomon-Calvi in die Türkei ausreiste, aber auch auf die vergeblichen Schreiben des Erdölgeologen August Moos, der sich an Kollegen außerhalb von Europa wandte, um eine Einladung bzw. eine Stelle dort zu bekommen (Hoppe&Hoppe 2018, S. 84).

Die wichtige Rolle, die die Geologie im sog. Dritten Reich spielte, kann ohne die Betrachtung der Wehrgeologie und Rohstoffgeologie nicht nachvollzogen werden. Hier ist auf die Vorgängerorganisation der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) zu verweisen. Dazu liegt ein „Kurzgutachten zum Forschungsstand [...]“ (Maier et al 2017) vor. Bereits in den Jahren vor der Überführung der Preussischen Geologischen Landesanstalt (PGLA) in das Reichsamt für Bodenforschung (ab 1939) wurden fünf Mitarbeiter entlassen, darunter neben dem Präsidenten Paul Krusch auch der oben erwähnte Walter Biese. Die PGLA war bereits vor dem Ersten Weltkrieg mit der Rohstofferkundung (auch in den Kolonien) und der Geologischen Landesaufnahme befasst. Die Autarkiebestrebungen des Deutschen Reiches verlagerten sich von der Exploration von Kohlevorkommen auf den Erdölsektor. Hier spielte der Geologe Alfred Bentz eine führende Rolle (Guntau 2002, Maier et al 2017). In Verbindung mit neuen geophysikalischen Methoden (Seismische Messungen) verbesserte sich die Kenntnis über Lage und (möglicher) Ergiebigkeit von Erdöllagerstätten, wodurch die Erdölproduktion massiv erhöht werden konnte. Offen ist, ob die Notwendigkeit, Geologen verstärkt in den Bereichen der „Wehrgeologie“ und „Rohstoffgeologie“ einzusetzen, auch dazu führte, dass Geo-Wissenschaftler mit jüdischem Hintergrund oder politisch Andersdenkende wieder eingesetzt wurden. Max Pfannenstiel konnte z.B. 1941 wieder nach Deutschland zurückkehren und dort bis 1945 im Bereich der Wehrgeologie arbeiten konnte (Hoppe&Leppig 2020/2021). Der Geologe Roland Brinkmann, der 1937 von der Universität Hamburg nach Denunziation „als Sozialdemokrat mit jüdischer Geisteshaltung“ entlassen wurde, wurde 1939 rehabilitiert und war von 1940-1944 Leiter des Amts für Bodenforschung im Generalgouvernement (Guntau 2002, S. 127 und Maier et al 2017, S. 16, 23).

Dass die Geowissenschaften durch die Nationalsozialistische Verfolgungspolitik personelle Verluste erlitten haben, ist unstrittig. Wie schwer die Zahl der emigrierten Geowissenschaftlerinnen und Geowissenschaftler gegenüber der Zahl derjenigen wiegt, die umgebracht wurden oder Lebensjahre in Lagerhaft verloren, sei den Lesenden anheimgestellt. Zuletzt soll jedoch auf die unbefriedigende Forschungslage bei den Geowissenschaftlerinnen und generell den Assistentinnen und Assistenten, hingewiesen werden. Anzunehmen ist, dass hier auch Frauen erfolgreiche Arbeit leisteten, doch nur wenige in den Professorenrang aufgestiegen sind (und damit im „Handbuch“ erfasst wurden) bzw. dass die Assistentinnen und Assistenten generell noch nicht über das weltweite Netzwerk verfügten, von dem die Professoren bei ihren Emigrationsbemühungen profitierten.

Benutzte Literatur

Alumni der Fakultät für Umwelt und natürliche Ressourcen der Universität Freiburg, https://www.alumni-ffu.uni-freiburg.de/geschichte-forstlehre/geschichte-der-forstlehre-in-freiburg (zuletzt abgerufen am 5.10.2024) sowie https://de.wikipedia.org/wiki/Felix_Rawitscher

Becker, Heinrich, Dahms, Hans-Joachim, Wegeler, Cornelia: Die Universität Göttingen unter dem Nationalsozialismus. Das verdrängte Kapitel ihrer 250-jährigen Geschichte.- 523 Seiten, Saur, München 1987

Böhm, Helmut: Von der Selbstverwaltung zum Führerprinzip: Die Universität München in den ersten Jahren des Dritten Reiches (1933 - 1936) –Ludovico Maximilianea: Forschungen und Quellen, Band 15, 649 Seiten mit Personenregister, Berlin: Duncker & Humblot, 1995

Böhm, Hans: Geographie. – in: Kulturwissenschaften und Nationalsozialismus, Hrsg. Elwert, Jürgen und Nielsen-Sikora, Jürgen, Seite 359 – 389, Stuttgart: Steiner, 2008

Christian-Albrechts-Universität Kiel: Die CAU und der Nationalsozialismus. - https://www.uni-kiel.de/de/universitaet/profil/geschichte-der-universitaet/ns-aufarbeitung/vertriebene-gelehrte?no_cache=1&sword_list%5B0%5D=vertriebene&cHash=d5b4321a1dfd637062534e6963e5a02d (zuletzt abgerufen am 28.01.2025)

Deinert, Julia: Studierende im Ausnahmezustand. Ausschreitungen an der Rostocker Universität vor und während der Machtergreifung der Nationalsozialisten. – In: Geschichte und Region/Storia e regione 28. Jgg. Heft 1, Wien, Bozen/Bolsano, Studienverlag Innsbruck 2019.

Deutsche Geophysikalische Gesellschaft: Zur Geschichte der Geophysik in Deutschland:

Jubiläumsschrift zur 75jährigen Wiederkehr der Gründung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft 1922 – 1997. - Herausgegeben von H. Neunhöfer, M. Börngen, A. Junge, J. Schweitzer im Auftrag der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft, 643 Seiten, Hamburg 1997/2008, DOI:https://doi.org/10.23689/fidgeo-4244

Eckart, Wolfgang U., Sellin, Volker, Wolgast, Eike (Hrsg.): Die Universität Heidelberg im Nationalsozialismus. – 1244 Seiten, Heidelberg : Springer, 2006

Geologen-Archiv an der Universität Freiburg i.Br.: Prof. Dr. Andreas Hoppe – Dr. Dorothee Hoppe, Universitätsbibliothek, Platz der Universität 2, D-79098 Freiburg, https://www.dggv.de/ueber-uns/geologenarchiv/

Gräbel, Carsten, Neuburger, Martina, Oßenbrügge, Jürgen: Kolonialismus, Lebensraumideologie, Landschaftsidylle – Facetten der Hamburger Geographie seit ihrer institutionellen Einrichtung in Hamburg. –Vortrag gehalten am 6.11.2018, digital verfügbar unter https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/v/23774 (zuletzt aufgerufen am 28.01.2025)

Guntau, Martin: Zu einigen Aspekten der Geologie in der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland (1933-1945).- In: Geohistorische Blätter, Band 5, H. 2, S. 125-150, Berlin, 2002

Hentschel, Klaus et al (2022): Emigration und Exil von Wissenschaftlern und Ingenieuren 1930-1950. - https://www.hi.uni-stuttgart.de/gnt/exil/Impressum.html, zuletzt aufgerufen am 28.01.2025

Hettner, Alfred (1898): Die Entwicklung der Geographie im 19. Jahrhundert. - Geographische Zeitschrift, 4. Jahrg., 6. H. (1898), pp. 305-320 (16 pages), published By: Franz Steiner Verlag

https://www.jstor.org/stable/27803458

Hirte, Katrin: Würdigungs-Netzwerk, gewolltes Nichtwissen und Geschichtsschreibung. – Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, Jgg. 23, Heft 1, S. 155-185, Innsbruck/Wien, Studienverlag Innsbruck/Wien, 2012

Hoppe, Andreas und Hoppe, Dorothee: Geowissenschaftler und ihr Judentum im deutschen Sprachraum des 19. und 20. Jahrhunderts. – Zeitschrift der Dt. Geowiss. Ges., Band 169. H. 1, S 73-95, Stuttgart Schweizerbart Science Publishers, 2018

Hoppe, Andreas: Jüdische Geologen im Deutschland des 20. Jahrhunderts. Rede zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. – Universität Bremen, 27. Januar 2022

https://www.uni-bremen.de/kooperationen/transfer-in-die-gesellschaft/tag-des-gedenkens

Hoppe, Andreas, Hoppe, Dorothee und Röhling, Karl-Heinz: Die Mikropaläontologin Beata Moos (1902-1984) – Überlebende der Shoah.- In: Z. Dt. Ges. Geowiss. 174 (2), S. 353-358, 2023

Kalkmann, Ulrich: Die technische Hochschule im Dritten Reich (1933-1945). – 595 Seiten und Personenregister, Aachen, Wissenschaftsverlag Mainz GmbH, 2003

Hoppe, Andreas und Leppig, Ursula: Max Pfannenstiel (1902 – 1976) – eine Ausstellung. – Ber. Naturf. Ges. Freiburg i.Br., 110/111: 311-336, Freiburg i.Br. 2020/2021

https://www.researchgate.net/publication/354529060_Max_Pfannenstiel_1902-1976_-_eine_Ausstellung/link/613d0f2411e9c168f2c6ca41/download

Lichtenberger, Elisabeth: Die Entwicklung der Geographie als Wissenschaft im Spiegel der Institutionspolitik und Biographieforschung. – In: Mensch, Raum, Umwelt. Hrsg. R.Musil, C. Staudacher, Wien 2009, S. 13–51

Ludwig-Maximilians-Universität München: 1918 bis 1945: Weimarer Republik und Zeit des Nationalsozialismus. - https://www.lmu.de/de/die-lmu/die-lmu-auf-einen-blick/geschichte/zusammenhänge (zuletzt aufgerufen am 24.01.2025)

Michel, Boris: Antisemitismus, Großstadtfeindlichkeit und reaktionäre Kapitalismuskritik in der deutschsprachigen Geographie vor 1945. – in: Geographica Helvetica 3, 69 (2014), 3, Seite 193-202

Maier, Helmut et al: Kurzgutachten zum Forschungsstand der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit des dem BMWi nachgeordneten Bereichs (insbes. BAM, BGR, PTB). Teil II: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. – 115 Seiten, 2017

Minerva: Jahrbuch der gelehrten Welt. – Band 30, Heft 1-3, Berlin/Leipzig, de Gruyter 1930 und

Minerva: Jahrbuch der gelehrten Welt. – Band 31, Abt 2: Universitäten und Fachhochschulen, Berlin/Leipzig, de Gruyter 1934

Müller, Georg: Vom Stahlhelm zum Hakenkreuz. Menschen und Vorgänge an der Bergakademie Clausthal in den zwanziger bis vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts. – Hrsg: Der Rektor der TU Clausthal, Clausthal-Zellerfeld 1995

Nationalsozialistischer Lehrerbund (1933): Bekenntnis der Professoren an den deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler und dem Nationalsozialistischen Staat. Überreicht vom Nationalsozialistischen Lehrerbund Deutschland / Sachsen, Dresden-A. 1, Zinzendorfstr. 2., 136 S., 1933, auch digital verfügbar unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Bekenntnis_der_deutschen_Professoren_zu_Adolf_Hitler, zuletzt aufgerufen am 28.01.2025

Röder, Werner et al: Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration 1933 – 1945. – K.G. Saur, München 1980 (unveränderter Nachdruck 1999)

Steinsiek, Peter-Michael: Richard Falck, Lebensweg und Werk eines jüdischen Gelehrten (1873-1955). – Göttinger Forstwissenschaften, Band 8, Göttingen, Göttinger Universitätsverlag 2019

Troll, Carl: Die Geografischen Wissenschaften in Deutschland in den Jahren 1933 bis 1945. Eine Kritik und Rechtfertigung. – in: Erdkunde, Band 1, S. 3-48, Ferd. Dümmlers Verlag Bonn 1947.